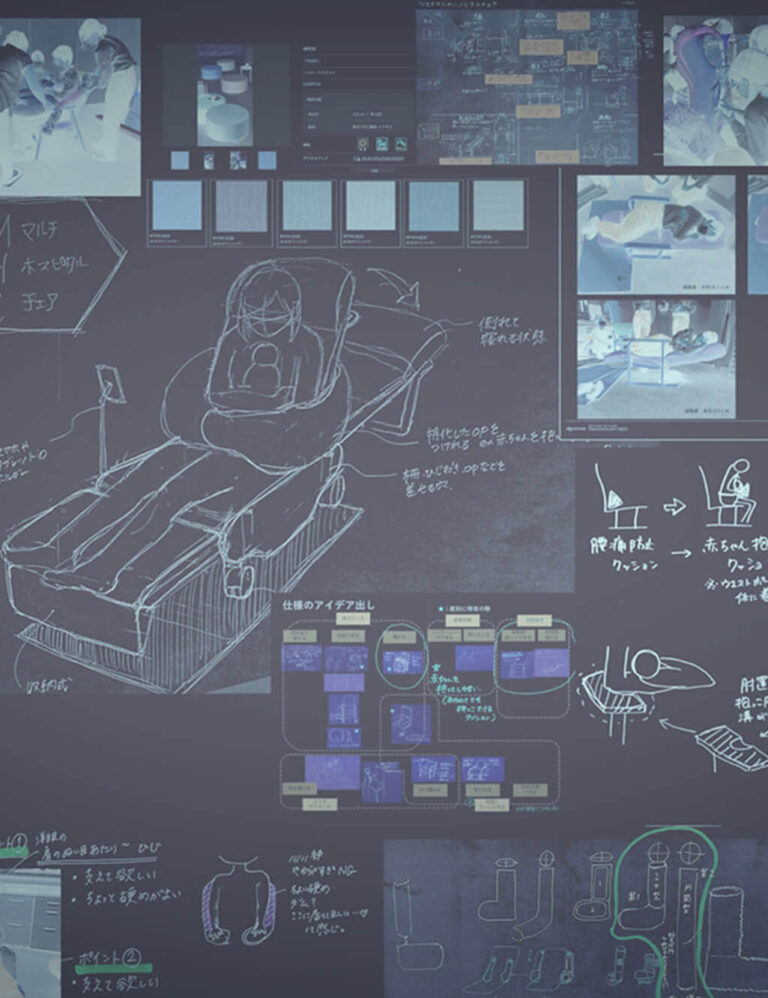

「2025年問題を多職種で乗り越える」

「褥瘡(じょくそう)」。あまり聞き慣れない言葉かもしれません。

褥瘡とは、長時間同じ姿勢で圧力がかかり続けることで、皮膚やその下の組織の血流が阻害され、壊死(えし)を起こす状態のことです。一般的には「床ずれ」とも呼ばれ、寝たきりや自力で体位変換が難しい人に発生しやすい疾患です。褥瘡(以下「床ずれ」)は一度できると治癒に時間がかかり、感染症や生活の質(QOL)の低下につながるため、医療・介護の現場では「予防」が最も重要なテーマとされています。

一方、日本では「2025年問題」と呼ばれる超高齢社会の到来が大きな課題となっています。

2025年には総人口の約3割が65歳以上、約18%が75歳以上の後期高齢者になると推計※されており、長期療養や在宅介護の需要が急増する見込みです。床ずれ対策は、医療費抑制や介護負担の軽減、そして高齢者一人ひとりの尊厳ある暮らしを支えるために、社会全体で取り組むべき重要なテーマといえます。

※総務省統計局「統計からみた我が国の高齢者」より

パラマウントベッドはパシフィコ横浜で8月29日、30日に開催された第27回日本褥瘡学会学術集会(以下、褥瘡学会)にホスピタリティルームを出展いたしました。本学術集会は、褥瘡(床ずれ)や創傷管理に関する最新の研究成果や臨床事例が発表される、国内最大級の専門学会です。

第27回の開催テーマは「2025年問題を多職種で乗り越える」。

医師・看護師をはじめ多くの医療や介護現場のスタッフが来場する本学会は、シンポジウムや知識の交換の機会だけでなく、新しい製品・用具・機器に触れる重要な情報収集の場としても重要な役割を担っており、2日間の会期中、人の流れが途絶えることはありませんでした。

床ずれ対策用具に加え、ウェルビーイングを支援する多数の製品を展示

パラマウントベッドが出展したホスピタリティルームでは、来場者のための商談/交流スペースとともに、「安全・安楽なポジションを実現する褥瘡対策用具の世界」をテーマとした商品・サービスの展示を行い、多彩な製品やサービスが展示されました。

またブランドメッセージ「WELL-BEING for all beings」を体現する展示として、すべての人々を対象としたBtoC製品も展示。セルフケアやリフレッシュを提案する製品群には、夜勤などで時に生活リズムをキープしづらいこともある医療や介護スタッフの皆様が、大きな関心を持たれていました。

<展示内容>

◼︎ 医療・介護現場向けの「安全・安楽なポジションを実現する褥瘡対策用具の世界」

・10月1日発売の背上げサポート機能付きエアマットレス「ここちあ結起Rise」

・ずれ力の軽減と体圧分散性を両立するウレタンマットレス「ストレッチグライドⅡマットレス」「ストレッチフィットⅡマットレス」

・ポジショニングピロー「バナナフィット」

・物品管理アプリ「monokanri」

◼︎ 医療・介護従事者をはじめ、すべての人々のウェルビーイングを支援するBtoC製品

〜ブランドメッセージ「WELL-BEING for all beings」を体現する展示として〜

・眠りの自動運転を行う電動ベッド「Active Sleep BED」

・寝返りと入眠姿勢を考慮した仰向け用・横向き用枕「PILLOW」

・セルフケアやリフレッシュを提案する美容関連製品(コーポレートベンチャーキャピタルが出資する企業との協業)

記者も体験。7台もの全自動運転エアマットレス「ここちあ結起Rise」を並べて展示

中でも注目は、10月1日発売の全自動運転エアマットレス「ここちあ結起Rise(ゆうきライズ)」です。

「ここちあ結起Rise」は背上げ時の姿勢保持、床ずれ防止をサポートする新製品のエアマットレスで、会場の一角にずらっと7台並べて展示されていました。

すべての展示は来場者が体験することが可能で、スタッフの方がそれぞれ丁寧に解説をしながらデモンストレーションを行っていました。

「ここちあ結起Rise」には、マットレス内部に配置された3本1組で形成された計24本のエアセル(空気が入った筒状の袋)のほか、空気の移動量から体重や体型を推測できるセンサーを搭載しており、利用者ごとに適した硬さに自動調節し、5分ごとに圧がかかるエアセルを入れ替えることで、体圧を分散します。

医療・介護事業者は複雑な操作を覚えることなく、体圧分散やポジショニング、背抜きなどの業務の負担を軽減することができるということでした。

記者も営業スタッフ野川さんの解説で、実際に体験させてもらいました。

「ベッドで寝ている方の上半身を起こす動作のことを『背上げ』と言います。それを体験してもらいます」

センサーで体重や体型を推測し、利用者一人ひとりに適した硬さに自動調節されるそうです。

驚いたのはまずその“静かさとスムーズさ”で、寝た状態から上半身が起きた状態まで、音や振動を感じずに体勢が変化していました。実はその間にもエアセルが、頭の角度や背中のポジションをきめ細かく調整しているとのことでした。

「ご自身の目線の変化にご注目いただくと、動いていることがわかります」

野川さんがこう説明してくれなければ、本当に動いていることに気づかない程でした。

「頭が上がるにつれ、体全体が足の方にズレないように、お尻周りのエアセルも膨らんでサポートを変化させています」

言われてみると確かに下半身が安定している。この「ズレない」ということが床ずれ予防にとってとても重要な要素です。

その他にも肩周りの細かい調整など、丁寧な解説が続きます。

「起き上がるにつれ背中にかかる圧を抜くように、この部分のエアセルが‥」

—あ、本当だ。確かに背中が楽になってます。でも言われないと分からないですね。

「実はそこが重要で、寝ていらっしゃる方を起こすことなくエアマットレスが動く、そこがポイントなんです」

—本当ですね。振動も感じないし、音も感じませんね。

「同じ部屋で寝ていらっしゃる別の方に、迷惑をおかけするわけにはいきませんから」

「姿勢を変化させた後も、この肩周りのエアセルは15分交代で左右に空気が入ったり抜けたりいたします」

—なるほど。床ずれ防止のためですね。

「そうです。同じ箇所に体圧が集中しないように自動で行います。これによって、医療・介護スタッフの方々の業務の負担を軽減することにつながります」

—たしかに。物理的な負担もそうですが、スタッフの方の心理的な負担も軽減できそうですね。

「Active Sleep BED」などのBtoC製品も展示され、関心を集めていた

パラマウントベッド社員がシンポジウムに登壇、“用語の取扱い” についてディスカッション。

「取扱説明書が19ページのメーカーと77ページのメーカーがある」

学会2日目、8月30日に行われたシンポジウムには、パラマウントベッド経営企画本部プロダクトマーケティンググループの土屋智久さんが登壇しました。

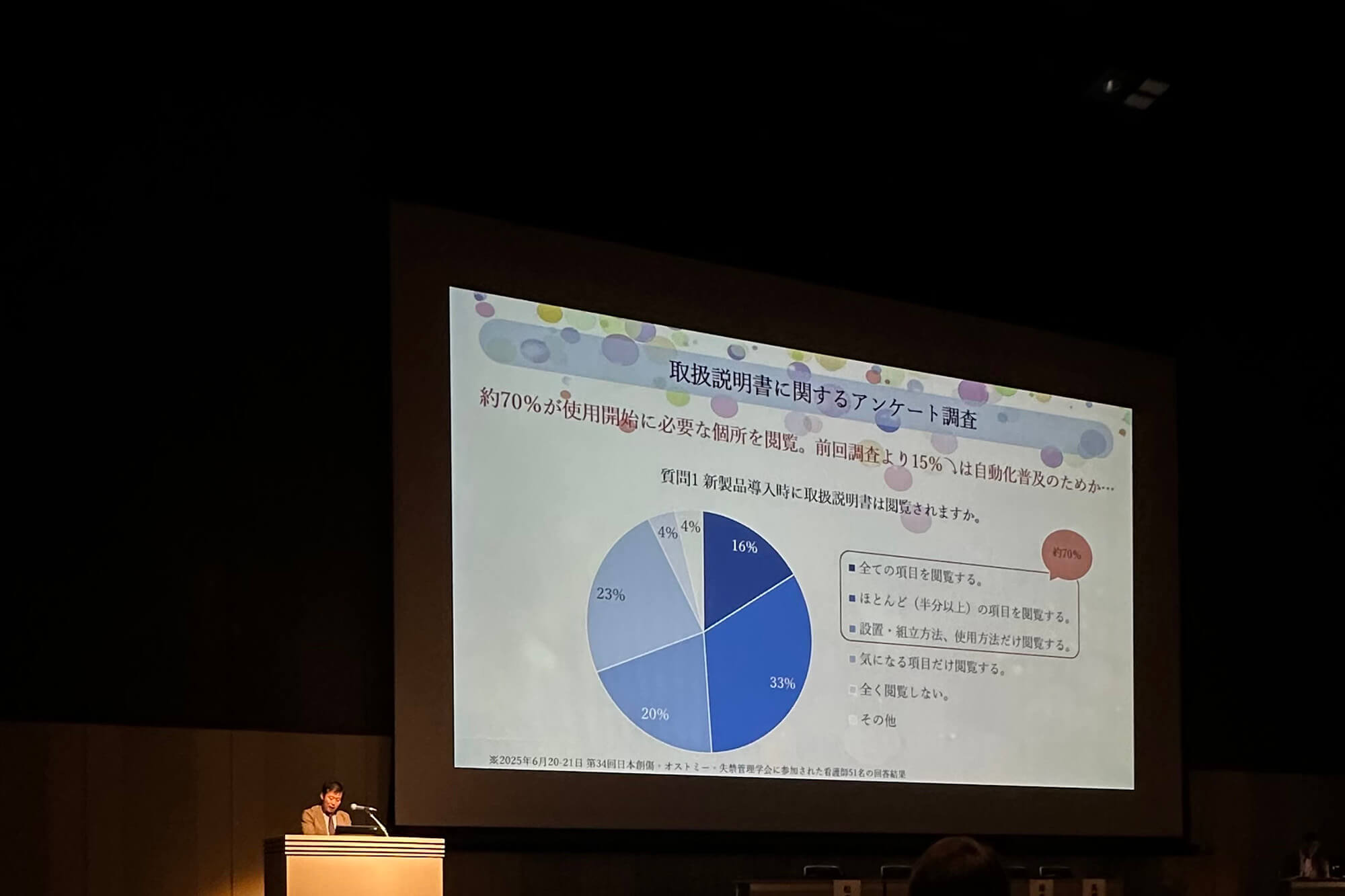

シンポジウムのテーマは「褥瘡対策用具の用語と取扱説明書の読み方 ~安全で有効な使用のために~」。

演者の一人として髙橋誠さん(日本医療大学)、高水勝さん(アルケア株式会社)、関根 祐介さん(東京医科大学)、松本衣代さん(神戸大学医学部附属病院)とともに登壇しました。モデレーターは岩谷清一さん(医療法人社団心愛会 TOWN訪問診療所)と四谷淳子さん(福井大学)です。

メインの議題は褥瘡や褥瘡対策用具の「用語」について。

とても興味深いテーマでした。

医療や介護の現場、あるいは在宅での看護や介護、さらには私たちの日常では、日々さまざまな医薬品・医療機器・医薬部外品・化粧品そして分類のない雑品が使われています。

それらが適切に使用されるには、目的や効果を説明し、使い方を指示したり、時には制約をする文書が必要不可欠です。その根幹となる「用語」についてのシンポジウム。

「褥瘡」にまつわる言葉の歴史的な背景や意味にはじまり、法規・保険制度上の分類や制約、メーカーとしての対応や意図、添付文書の読み方、現場での取扱いや課題などが登壇者によって整理され、最後にディスカッションが行われました。

現場の声として、「同じ体圧分散用具(マットレス)でも取扱説明書が19ページのメーカーと77ページのメーカーがある」という話題が上がりました。

現場で起きたある事態に対処しようと取扱説明書を見るが、そもそも説明書そのものの考え方や構成が違う、そういった声です。どちらがいいとか悪いとか、そういう問題ではなく、なぜこういうことが起こるのか?

マーケティンググループ、土屋さんが

「70ページを超えるトリセツのメーカーのものです」と答え、会場の笑いを誘っていました。

「実は床ずれ防止の重要な用具、マットレスは、あえて医療機器として登録していないんです。医療機器は介護保険でレンタルできない。マットレスのレンタル需要は非常に高いが、医療機器として登録してしまうとお客様に広く使ってもらえない、そういう背景があります」

もしマットレスが医療機器なら、取扱説明書に対する制約や定型様式の文書添付義務があるので、メーカーごとの違いや現場での取扱にそう違いは生じません。しかし各社医療機器として登録していない現状では、取扱説明書は各社の裁量に大きく委ねられているという現状があります。

さらに最近では、機器の自動運転やお任せモードが普及してきており、取扱説明書の役割そのものが変化してきている、という背景についても議論がありました。

これらをどう「使いやすく」していくのか、看護師としての現場からの問題提起や、法律上の制約、メーカーとしての事情や配慮している点など、とてもホットで活き活きとした討論が交わされました。

司会の四谷さんの

「誰に向けてなのか。医療向け、一般向けといったように、対象者に向けて説明書を分けて作っていく。それをこの委員会が提言していく、そして業界団体に働きかける、さらに情報発信していくことが重要ではないでしょうか」という言葉でシンポジウムが締めくくられました。