睡眠を見える化する「センサーが支えるプログラム」

パラマウントベッドでは現在、更年期や産後など、女性のライフステージに応じた睡眠改善プログラムを複数展開しています。特徴的なのは、睡眠を“見える化”する非装着・非接触型睡眠計測センサー「アクティブスリープアナライザー」の活用です。

「心拍数や呼吸、寝返りなどを感知できるセンサーをマットレスや布団の下に敷くだけで、日々の睡眠状態やそれを数値で表す「睡眠スコア」がわかるようになっています。つける手間もなく、ただ寝ているだけでデータが取れるので、継続しやすいのです」

実際に行った更年期向けプログラムでは、睡眠や更年期に関する主観的な情報と客観的な睡眠データを事前に収集し、それをもとに睡眠・更年期それぞれのカウンセリングを実施。その後、セルフケアに取り組んでもらい、変化を測定しました。

「たとえば、夜中に何度も目覚めていた方が、中途覚醒の回数が大きく減ったり、日中のだるさが改善されたり。数値としても、体感としても“変化があった”という声をいただいています」

アロマミストやデリケートゾーンケア。“香り”や“触れる”がもたらす効果

プログラムには、アロマミストやデリケートゾーンケア用品などのプロダクトも組み込まれています。一見すると“睡眠”とは関係がなさそうに見えるこれらのアイテムにも、明確な意図があります。

「たとえば、アロマミストには“セドロール”という成分が含まれていて、これは研究でも睡眠の質にポジティブな影響を与えるとされています。香りでリラックスするだけでなく、より良い眠りへと導くサポートにもなるんです」

さらに、意外性があるのが「デリケートゾーンケア」の導入です。実は更年期になると、女性ホルモンの減少によって膣の乾燥や違和感が増えることがあり、それが睡眠の質にも影響を及ぼすことがあるといいます。

「自転車のサドルが痛くて乗れない、かゆみがあって眠れない。そういった声もあります。だからこそ、保湿やケアの習慣を取り入れることも、セルフケアのひとつなんです」

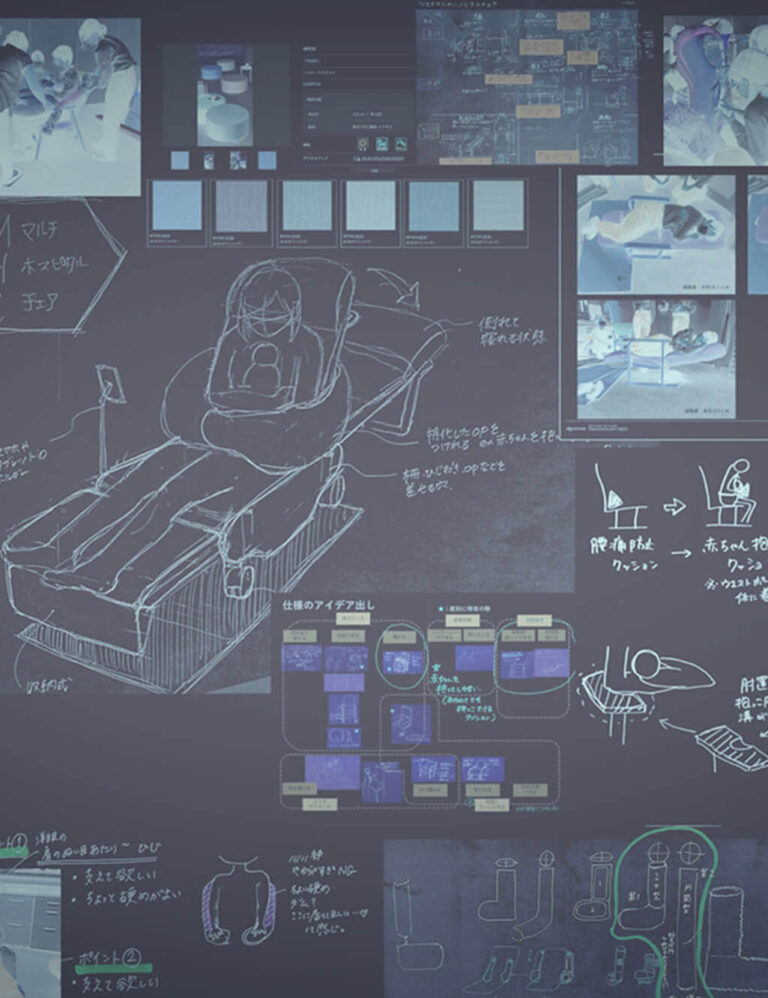

「産後の眠れなさ」にどう寄り添うか

2025年度は、特に「産後の女性」を対象とした研究や調査に力を入れる予定です。授乳や夜泣きなどで物理的に眠れない状況は、心身の不調につながりやすく、産後うつのリスクも高まります。

「面白いのが、センサーを夫婦で使うと、データに明確な差が出るんですよ。お母さんは何度も起きているのに、お父さんはぐっすり眠っている……みたいな」

そのギャップが笑い話になることもありますが、実際には大きな課題です。パートナー同士が一緒にデータを見て、お互いの負担を理解し合い、協力体制を築いていくことも、睡眠改善のひとつだと大槻さんは言います。

「データがあると、単なる“気合い”や“がんばり”じゃなくて、事実として状況を捉えられます。『じゃあ、1回だけでもミルクを代わってもらおうか』とか、建設的な話し合いができるようになりますよね」

「90日 わたしをみつめるねむりDIARY」880円

“よく寝ること”を堂々と言える社会へ

「実は、しっかり寝ている人ほど“寝ている”と言いづらい雰囲気があるんですよね。“寝てる=怠けてる”っていう無意識の価値観がまだまだある」

日本人女性は世界的に見ても“もっとも睡眠時間が短い”というデータもあります。その背景には、子育てや介護、家事など“無償労働”の時間が長く、自分のケアを後回しにせざるを得ない現実があります。

「だからこそ、今はまだ一部の取り組みかもしれないですが、“睡眠”を起点に暮らしや働き方を整える人が増えていけば、社会全体も変わっていくんじゃないかと本気で思っています」

セルフケアという言葉は、時にふわっとしていて、何をすればいいのかわかりにくいものです。大槻さんは、「女性については、まず年齢を聞くことが大事」と言います。なぜなら、女性の健康課題はライフステージによって大きく変化するからです。

「思春期、成熟期、更年期、産後……それぞれに必要なケアが違うんです。だから、今のあなたにとって必要なセルフケアは何か?を一緒に考えていくことが大事だと思っています」

「睡眠を整えることは、暮らしを整えること。それは自分の人生を大切にすることにもつながります」

日々の暮らしの中で、後回しになりがちな「自分のための時間」。その第一歩として、“少しでもよく眠る”という選択肢が、私たちにできる最も簡単なセルフケアなのかもしれません。