真の「リ・サイクル」をめざして

2025年8月、パラマウントベッドは在宅向けの介護ベッド「楽匠Fit」(らくしょうフィット)シリーズを発売しました。

“誰もが心地よく過ごせる療養環境” の実現を目指し、主力製品「楽匠プラス」シリーズの後継機種として開発された製品です。

操作性・快適性・見守り機能の進化に加え、新製品の大きな特徴がRE-BED project による「水平リサイクル」材の採用です。水平リサイクル樹脂を採用したベッドは日本初の事例となります。

「水平リサイクル」とは、使用済みペットボトル→新しいペットボトル、回収した自動車のバンパー→新車のバンパーの原料樹脂、というように使用済み製品を同じ種類の製品にリサイクルすることです。

パラマウントベッドは自社独自の取り組みとして、この水平リサイクルを含めた、使用済みの自社製品の回収・再生利用・廃棄物適正処理の活動を「RE-BED project」と名付け、本格的に始動させることとなりました。「RE-BED project」を活用した製品第一弾が在宅向け介護ベッド「楽匠Fit」です。

「楽匠Fit」の樹脂ボードには、回収した自社製品の使用済み樹脂ボードを新たな樹脂ボードへと再生した「水平リサイクル」樹脂が2%(2025年9月現在)使用されています。

たった2%?

記者の最初の印象は「リサイクルってもう少しできないの?」というものでした。

ここで明確にしておくべきことは、この取り組みにより回収したベッドの再資源化率は「99%以上」であることです。鉄原料や非鉄金属、サーマルリサイクル(熱エネルギー)原料として再利用されています。つまりリサイクル率は99%以上です。

では前述の水平リサイクル材使用「2%」とは?

これは、自社の既存製品である「楽匠」シリーズの使用済みベッドを回収し、そこから再生された樹脂材を、新製品「楽匠Fit」の樹脂ボードの原料として再使用している、その割合が2%という意味です。

一見小さく見えるこの数字ですが、そもそも「自社が過去に販売した製品からの水平リサイクル材を使用」と明記するためには、解決しなければいけない課題が数多くあります。

資源回収の仕組みづくり、その法的な準備や認定取得、回収・再生量を安定して確保するという課題、再生材の品質を保つという課題、なにより、再生材を使用した製品そのものに性能や魅力が備わっていないとこのプロジェクト自体の存在意義が問われてしまいます。

それらを乗り越え「自社製品の水平リサイクル」を打ち出したことこそが「RE-BED project」始動の意義であり、この「2%」 という数字は、過去の製品の販売実績とその回収率、新製品の販売見込みといったバランスを踏まえ設定された値で、今後含有率のアップや別シリーズの製品への拡大も予定されています。

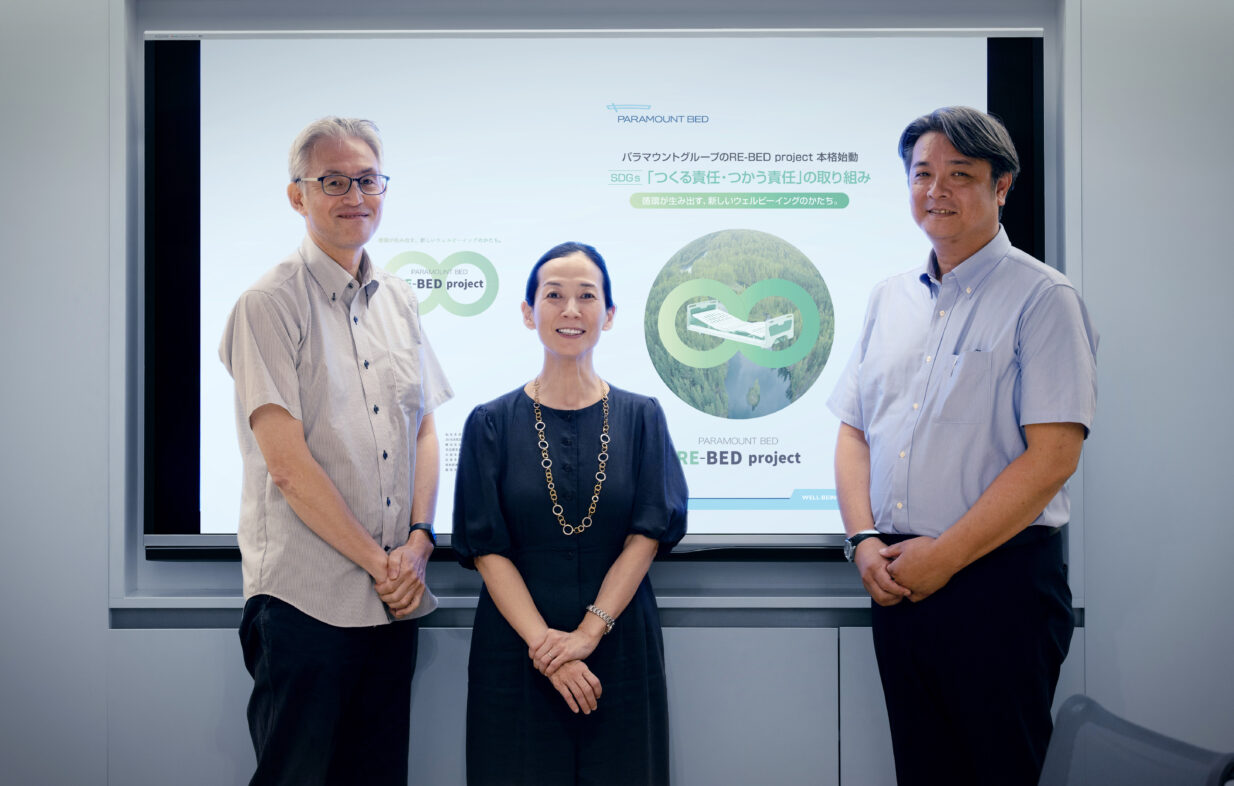

RE-BED project 立ち上げの中心メンバーのひとりである塩原さん(営業統括部)の言葉には、強い意志が込められていました。

「とにかくリサイクルの輪を自社で閉じる=繋げることが重要で、なんとかして実現したかったんです。本当の意味でのRe(再び)cycle(循環)を、会社としてやるべきだと思いました」

回収した使用済み「楽匠」シリーズから水平リサイクルされた再生樹脂を使用している

パラマウントベッドによる自社製品の回収と再生利用の取り組み「RE-BED project」 。

循環型経済の実現に向け、今後、再生材含有率のアップや樹脂ボード以外の部品・介護ベッド以外の製品への技術転用など、様々な展開が期待されています。

本記事では「RE-BED project」立ち上げの経緯や背景、根拠となる制度や仕組みについて、プロジェクトに関わるメンバーの発言をまじえながら紹介します。

お話をお伺いしたのは塩原さん(営業統括部)、小川さん(経営企画本部)、大道さん(広報部)。

取材はパラマウントベッド本社のショールーム一角で、過去の資料や社史などを囲んで、座談会形式で行われました。

なぜ廃棄物業者じゃないと廃棄しちゃいけないの?

パラマウントベッドの「広域認定」取得の経緯

本日はよろしくお願いいたします。まずはお三方の所属と簡単な自己紹介をお願いいたします

(塩原さん 営業統括部:以下敬称略)RE-BED project の土台となる「広域認定制度(後述)の取得」に関わっております。そもそもは営業です。

(小川さん 経営企画本部)塩原がまさに “立ち上げ” メンバーですね。私も営業畑だったのですが、RE-BED project を経営企画として推進する役割をしております。

(大道さん 広報部)私は広報として、この取り組みが認知され、推進していくためのお手伝いをしております。

そもそもどういう経緯でRE-BED project が始まったのでしょうか?

(塩原)実は最初から「RE-BED」という名前があったわけではなく、環境省の広域認定制度※という、メーカーが廃棄物業者に変わって自社製品を回収するための制度がありまして、その認定を2012年、業界に先駆けて取得した、という経緯があります。準備自体は2010年からで、認定を受けたのが2012年です。

(小川)塩原はその認定のときから、立ち上げに携わってるんですよ。

※広域認定制度:廃棄物処理業者ではないメーカー等が、自社製品の回収を可能にするために2004年から設けられた環境省の制度。本来廃棄物処理は各都道府県ごとの処理業許可が必要。この広域認定を受けると、都道府県の区域を超えて広域的に回収・再生・処理を行うことが可能になる。ただし認定のハードルは高い

今回の「RE-BED project」始動には、その法的根拠となる「広域認定制度」の取得がとても重要だった思います。まずは広域認定取得の経緯をお伺いしたいのですが、塩原さんは“広域認定制度準備係”みたいな業務をされていたのでしょうか?

(塩原)いえ。もともと営業です。いまでも営業統括部に所属しています。入社して営業を10年くらいやったあと2006年に営業統括という部署に来まして、そこでの業務の一つに「廃棄物の契約書の取りまとめ」というのがあったんです。

なぜ営業が廃棄物? と思われるかも知れませんが、我々営業は常にお客様と接していて、ベッドを(医療機関や介護施設、在宅介護現場に)販売して納品しています。そうすると当然「古いこれ、持ち帰ってもらえない?」という話が出ます。でも我々は廃棄物業者として認可されていないので、当時は直接受けることは出来なかったんです。

「新しいのの替わりにこの古いベッド持っていって」と言われても引き取ることができなかった

(塩原)そうなんです。ただ、「我々は持って帰れません」では話にならないので、ではうちが契約している処理業者を紹介しますよ、というスタンスだったんです。

そうして廃棄物の契約書などを取りまとめたりしている中で、「そもそもなんで廃棄物業者じゃないと回収して捨てちゃいけないんだろう?」といった疑問がどんどん湧いてきまして、自分で勉強したり社外のセミナーなどに顔を出すようになったんです。廃棄物処理法ってなんだ、とか、それを運用するというのはどういうことなんだ、みたいなことです。

セミナーというのは?

(塩原)処理業などのコンサルがありまして、主にそういうところが主催するセミナーですね。

その中で、いろんなメーカーさんや企業がリサイクルやリユースに取り組まれている様子を見て、これは我が社も何かできないかと、強く思うことになったんです。廃棄物について “やっちゃいけないこと” を勉強するうちに、これをやったら社会に役立つという “できること” を考えるようになりました。

(大道)タイヤメーカーがまだ構造の残っているタイヤを回収して、表面にもう一度溝を彫ってリユース(再利用)する取り組みなどもありましたね。

(塩原)リグルーブですね。リサイクルも素晴らしいですが、ああいうメーカーならではのリユースの仕組みは素晴らしいと思いました。あとはエコプロダクツ※という展示会が毎年あるんですが、そういうものからも刺激を受けました。

そういう各社の先進的なリサイクルやリユースの取り組みを見ていると、結構「広域認定制度」を活用して社会実装されているんですね。

※エコプロダクツ展:環境配慮型の製品、SDGs、サステナビリティをテーマに1999年より毎年東京ビッグサイトで開催されている日本最大級の環境関連展示会。現在は「エコプロ」に改称

(小川)確かそのころに色々な法律や枠組みが整い始めて‥。

(塩原)日本では2000年が“リサイクル元年”などと言われていますね。それまでにも、法律が改正されたり追加されたりしてきたんですが、2000年に一気に循環型社会関連の法律が揃った、という感じです。

ではパラマウントベッドも広域認定を受けようと。それは塩原さんお一人で孤軍奮闘、という雰囲気だったんですか?

(塩原)いえ。社会的にも環境問題やサステナビリティの文脈が盛り上がってきていたこともあり、会社のバックアップがきちんとあって「よし、やろう!」と。

国連がSDGsを採択したり

(塩原)

SDGsが国連で採択されたのが2015年なので、我が社が広域認定取得に動いたのはSDGsよりは少し前になります。当時、企業の社会的意義や、あるいは投資家の人たちから見た企業としてのサステナビリティ・価値が注目されはじめた背景もありましたね。この話は長くなるんですが(笑)

広域認定制度の話に戻りますと、パラマウントベッドが広域認定を取ろう、という背景には今言った企業価値みたいな話も当然あるんですが、もうひとつ大きな動きがありまして。

実は2009年にJIS規格の電動介護ベッドや病院用ベッドの改正があって、相当な数のベッドの「交替」が起こりそうだ、という社会状況がありました。

当社に法的な回収責任があるわけではなかったんですが、自主的に安全対策としてやっていこうという話になりました。我々のベッドのシェアは相当に高いので、お客様の古いベッドを直接引き取れないというのは相当もどかしいんですね。

そこで当時の在宅介護の責任者だった小林(現取締役兼常務執行役員)が、広域認定を使って合法的に回収できる仕組みを取り入れよう、と。

なるほど。そこで準備をはじめ、高いハードルをクリアして広域認定を受けることが出来た。つまりベッドメーカーとして自社の製品を回収できるようになった

(塩原)そうです。まずは2012年に関東の3支店のエリアで取得、全国で認定を受けたのは2013年でした。足掛け3年かかりました。それだけ大変なことでした。

(第2回 へ続く)