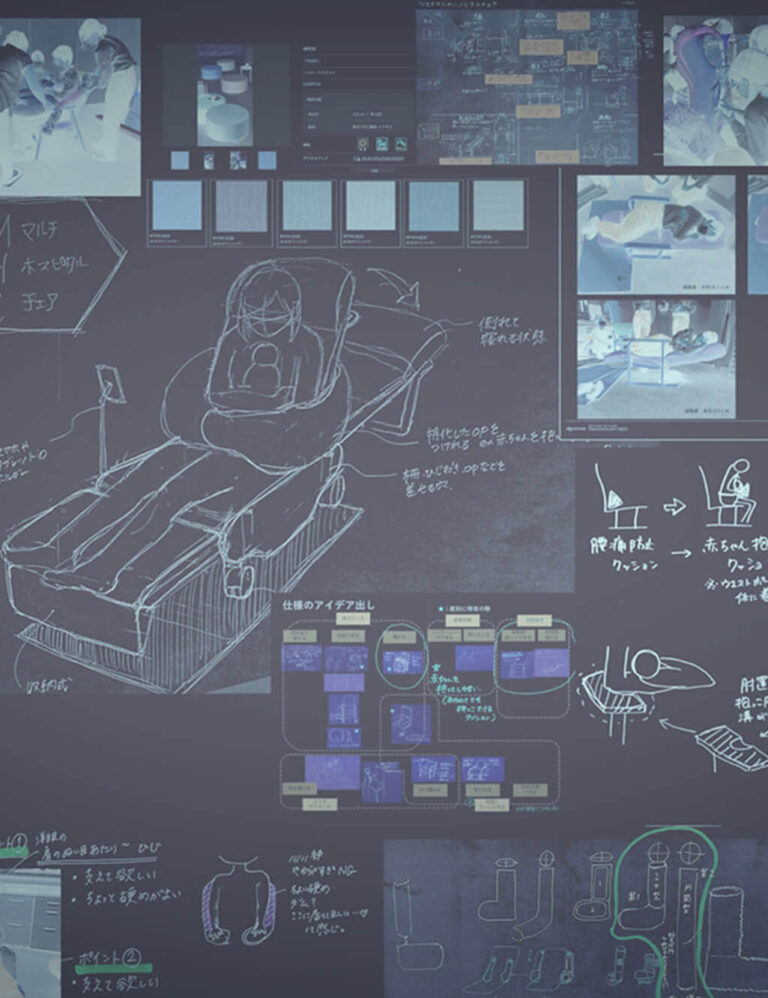

自社での水平リサイクル材「2%」の重み

RE-BED project 始動まで3年!

(塩原)しかも我々のグループ企業である「パラマウントケアサービス」というレンタル卸の会社でまとまって回収できるようになり、これが「量が集まる仕組み」として非常に重要なポイントになりました。

(小川)ここが非常に重要でして、「自社製品を回収します」そして「それを新製品に使います」と宣言したところで、たまに一台返ってきただけでは「仕組み」とは言えないんです。

(大道)本当にそうですね。リサイクル材をどれだけ「使って」いるか、ということに注目が集まりがちですけれども、実はまとまった量と一定の品質のものを安定して集めないといけない、これが今回のプロジェクトの肝なんです。

いまお話をお伺いしていて思ったことがあるんです。実は取材前にRE-BED projectの資料を見ていると ―『楽匠Fit(フィット)』には、自社の使用済み『楽匠』シリーズ製品から再生された樹脂材を2%含有した樹脂ボードを採用しています ― と書かれているんです。

正直最初にこの数字を見た時は「2%かあ、ちょっと少ないな」という印象を受けました。

でもよく考えたら、過去の楽匠シリーズを回収して、解体して、溶かしたりして製品として基準を満たす材料にして、それが常に2%使われている、ということですよね? それを継続して回す仕組みが整っている。もしかしたら2%ってとんでもない数字なんではないか、そう感じる様になりました。

(塩原)まさにそうなんです! 常にそれだけの量を回収して再生できる、ということを意味しているんです。

さらにこの2%という数字、これは当然今後増やしていくことを考えていますが、仮に2%で続いたとしても、この新製品「楽匠Fit」が何年か経って使用済みになり、また回収されてリサイクルされ、次の世代の楽匠に使われるんです。そうなると水平リサイクル材の含有率はどんどん上がってゆく。

確かに!

(大道)そうやって何世代も続いて欲しいですね。

(塩原)非常に長期的な取り組みなんです。実はここに、過去の「楽匠」シリーズから回収して再生された水平リサイクル樹脂の実物があるんです。樹脂ボードを砕いた後ですね。

(小袋に入ったペレット=製品の材料となる樹脂の小片を指差しながら)この白っぽい方が「楽匠S」シリーズから回収したもの。こちらの少し濃いのは「楽匠Z」シリーズですね。

(小川)大体似た色なんですけれど、世代によって微妙に色が違ったりするんです。でも(笑)これをこうやって世代ごとにサンプルを持ち歩くあたりが、塩原の‥。

(大道)こだわりというよりは愛を感じますね。

(塩原)いや(笑)、こういうものがある方が説明がしやすいんですよ。

(一同)さすが元営業!

指さされているやや白い方が「楽匠S」シリーズから再生された樹脂。

右の少し濃いものは「楽匠Z」シリーズからの再生樹脂

この回収されたものが、新しい製品に使われているんですね

(塩原)そうです。これをまた溶かして、原料の一部として使用して成形したものが、新しい「楽匠Fit」の樹脂ボードです。

当然、新しい「楽匠Fit」はさらに解体やリサイクルのことを考えた設計になっている?

(塩原)もちろんです。あと、水平リサイクル樹脂ボードの話ばかりしましたが、他にも電炉材といって使用済み製品からリサイクルされた金属を使用するなど、環境負荷の低減に大きく貢献する製品になっています。いわゆるスクラップ材の再利用です。従来の鋼材と比較するとCO2排出量は1/4〜1/5に抑えられるとされています。

電炉材の採用も、リサイクル樹脂と同じく、品質を保つという課題はありますよね?

(塩原)当然そうですね。品質の安定や加工精度の確保など、開発や生産現場が一丸となって実現しています。

ボックスのフタ裏にはリサイクルの流れが印刷されている

この取り組みに名前をつけよう!

(小川)こうして、様々な準備や実装を重ねてパラマウントベッドとして循環型経済に貢献する取り組みが進んできたわけなんですが、この取り組み全体に名前を付けよう!という話が出てきたんですね。

とうとう「RE-BED project」登場ですね。この名前はどこから出てきたのでしょうか?

(小川)名付け親の名前を出していいんですよね? ここにおられる大道さんです。

さすが! 広報的な視点ですね

(大道)そういうわけでもないんですけれど。せっかくこれだけしっかりした取り組みをしているんだからぜひ名前をつけましょう、と言わせていただきました。

(小川)もともと13年前から広域認定制度を取得して、さらに今回「楽匠Fit」で営業・開発・生産、それにグループ会社や協力会社さん一体で動こうとしたときに、やはり名前が必要だよね、という話になりまして。「広域認定制度を活用しまして‥」と話しても伝わりにくい面がありまして。

本日の座談会でも、前半の話題はほとんど「広域認定制度」だったのですが、ぱっと聞いてそもそもリサイクルの話だとは分かりにくいですよね。広域? 認定? 何の? という感じで

(大道)“家電リサイクル法” のように、パッとイメージできる名前だと共有しやすいですよね。

ですので、まずは社内だけでも統一した言い方があっていいんじゃないか、ということで、最初はメールの中で使い始めたんですよ。まさにここにいるメンバーのメールのやり取りの中で。

ネーミング会議とか、そういうのではなく

(小川)最初はメールで使い始めましたね。タイミングとしては「病床数適正化支援事業」かな?

これまたイメージしにくい名前ですが、簡潔に言ってしまうと、病院がベッド数を減らすことに対して、国が補助金を出すことで全体のベッド数を抑制する、そういう厚生労働省の動きがありまして、結果として我々の想像より使用済みのベッドがたくさん放出されそうだ、という背景がありました。

我々が関与しないところで海外に放出されたりとか、中古市場に出回るとか。そういう中で、ベッドメーカーとして責任をもって回収していきましょう、という話になりました。そういうやり取りの中ですね。

小川さんは経営企画本部ということですが、もともと広域認定制度を担当されていたのでしょうか?

(小川)いえ。わたしはもう完全に営業でして。どちらかというと塩原が整備してくれた広域認定制度を取得当初は使う側でした。正直に言いますと、あまり意義とかは考えず「制度があるから使う。お客様の(ベッドを持っていって欲しいという)要望があるので応える」そういう感じでした。

ただ徐々にこうして実際に運用していく中で、さらに先ほどの「適正化支援事業」などで大量のベッドが放出されそうだ、という現状を見て、これは相当意義のある取り組みなんじゃないかと思うようになりました。

そこで先ほどの、分かりやすく伝えないと広めづらい、という現状認識に繋がるんです。この話題について広報と話すようになりました。

なるほど。「適正化支援事業」をきっかけとして余ったベッドは「広域認定制度」でパラマウントベッドが責任をもって回収・再資源化し、水平リサイクル材を‥、たしかに少し伝わりにくいですよね

(小川)かといって不正確な情報発信をするわけにもいきませんので、だったら、パラマウントベッドとしてこういう取り組みをしているぞ、ということをきちんと名前をつけて発信しましょう、という流れでした。啓発活動するにも、伝わりにくいと効果がないので。

(大道)コミュニケーションのツールとして、ですね。

(小川)たしか大道さん、最初のころは他にもネーミングがありましたよね?

(大道)なんでしたっけ? いろいろメールで言っていた気がします。

(広報部)NeoLoopプロジェクト、PCE(Paramount-bed Circular Economy)、他にもいくつかありました。

(大道)で、やっぱり“Re”は入れたいよね、という話になり、RE-BEDが分かりやすいね、と。本当はベッド以外のモノも回収するし、水平リサイクルもベッド以外の製品にも広げていきたいのですが。

(塩原)でも取り組みの原点がベッドである、ということと、そもそも社名が「パラマウントベッド」ですので。

「RE-BED(リ・ベッド)project」、口に出して言いやすい、とてもいいネーミングだと思いました

「新しい取り組みのようで、実は創業の精神でもある」

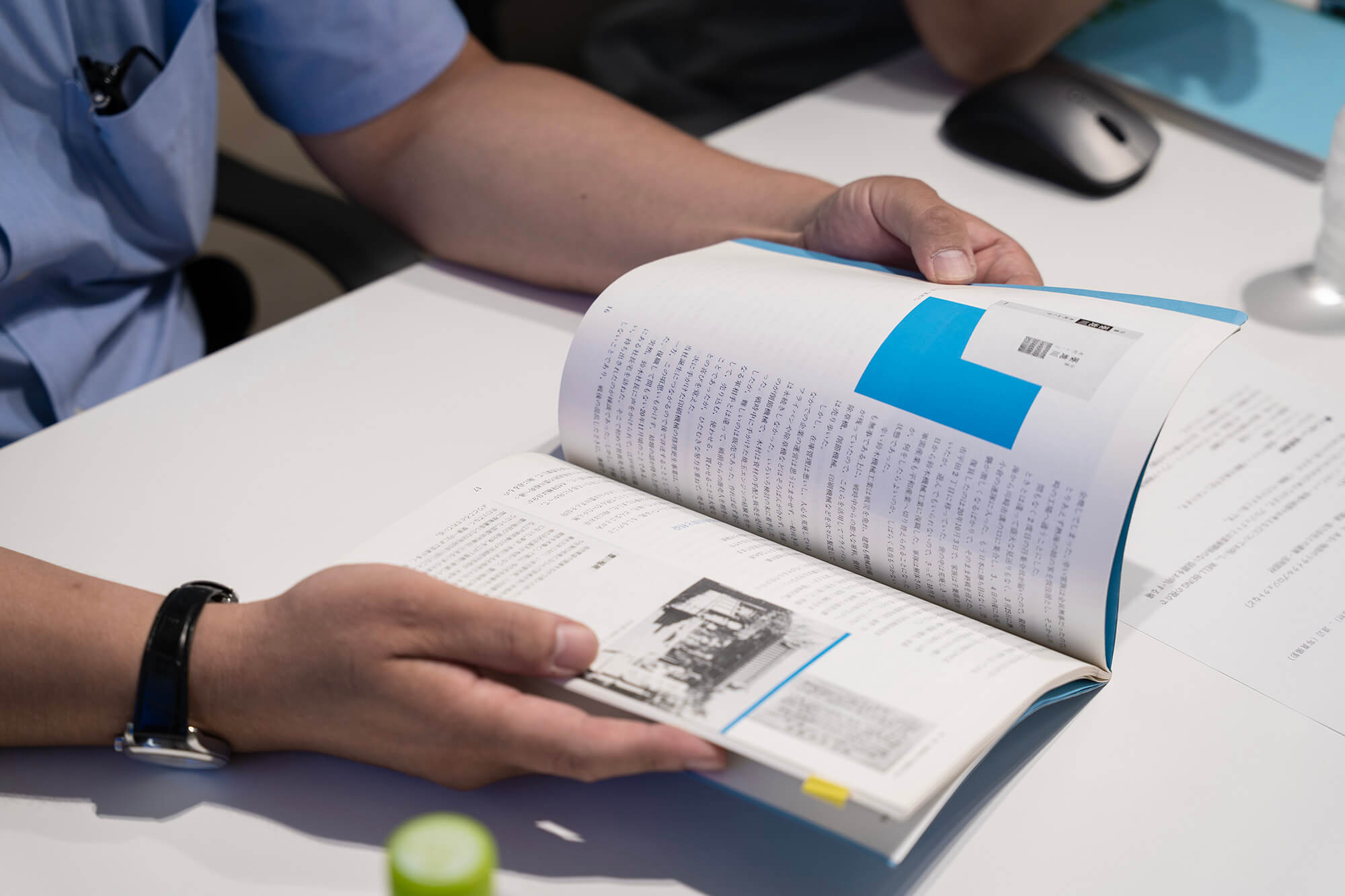

(塩原)じつはここに「創業の精神をたずねて」という冊子がありまして。今日持ってきたのですが。平成19年発行とあります。

(大道)平成19年というと2007年ですね。実は今日、私も社史を持ってきたのですが(笑)。65年史です。

塩原(中央)さんが広げているのが話題に出た「創業の精神をたずねて」

(塩原)この冊子に、35年史と思われる、たぶん一番最初の社史かな? そこからの抜粋が載っていまして。

(一同)35年史!

(塩原)ここに、創業者(編集部注:木村隆輔初代社長)がなぜ医療用ベッド事業を始めたかという、社史やショールームなんかで紹介されている話が載っているのですが。

当時印刷機の販売・修理を行っていた創業者が、戦時の金属供出で病院ベッドが木製の扱いづらいものになっていくのを見ていたことや、その影響で戦後間もない日本の病院では、欧米規格の木製ベッドしかなく、日本人の体格や生活習慣に合っていなかった状況を見て「日本人に合った、丈夫で衛生的な医療用ベッドをつくらなければならない」と考えるようになった話があります。

その中でこういう一文があるんです。そのまま読んでみますね。

戦争のために大切なベッドを供出させられた病院は、不便を感じ荒廃しているに違いない。次第に世の中が落ち着いてくると、医療機関は従来以上に復活し、ベッドその他の整備充実に務めることが想像された。スクラップとして目の前にあるものも、組み立てて塗装を施せば、立派に医療ベッドとして通用するに違いないし、事業としてやっていけると直感した。

「よし、今度は再生ベッドだ。これを足がかりに、将来は自分の事業として、病院用ベッドのメーカーになろう」

〜パラマウントベッド株式会社広報室(当時)平成19年発行 「創業の精神をたずねて」〜

まさにいま、我々がやっていることなんです。

RE-BED project だ!

(大道)そこから約80年の時を経て、また同じ様な取り組みを行っているんです。

(塩原)我々としては、これからの資源循環型経済に将来性を感じて「RE-BED project」に取り組んで、社会の役に立っていこうと思っているのですが、実はこれはそのまま創業当時の精神に立ち返っている、そういうことだとも思っているんです。今後も開発や生産本部の方々を含め多くの関係者を巻き込みながら、私の所属する営業本部としては、宮嶋本部長を中心に資源を回収する役割としてRE‐BED projectを推進していければと思っています。

本日はどうもありがとうございました

(2025年9月 パラマウントベッド本社ショールームにて)