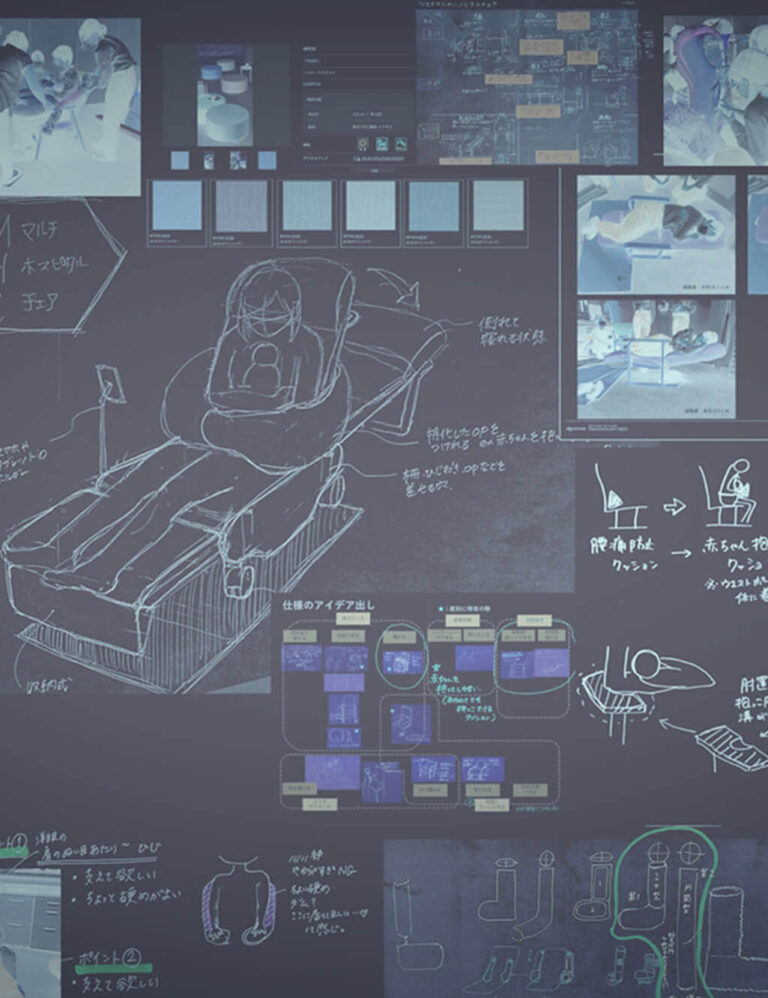

デザイナーとして医療現場の課題に取り組む

そもそも「プレパレーション」に取り組もうと思ったきっかけはなんだったのでしょうか。

チア・アートさんという筑波大発のNPOがありまして、医療施設などの環境改善にデザインやアートの手法で取り組まれている団体なのですが、そのチア・アートさんとパラマウントベッドの共同研究で何か医療分野に貢献できることはないか?と考え始めたのがきっかけです。

最初からプレパレーションの問題を解決する、という目的で?

いえ。当初はもう少し空間デザイン寄りの、「病院の子どもプレイスペースを改善しようか?」みたいなスタートだった気がします。そこでいろいろなアイデアを出して「プレイルームだからもっと楽しい雰囲気にしよう!」とかやっていたんですけれど、何度かやり取りするうちに「少し違うのではないか」という感触というか、反応がありました。そもそも病院に来る(あるいは入院している)お子さんはそんなに元気ではない。

楽しいとか怖くないとかそこだけを考えていいのか、そういう反省というか。

そこで、じゃあきちんと勉強し直そう、というのがこのプロジェクトの本当のスタートです。

その“感触”というのは、具体的には現場の医師や看護師からの反応でしょうか。

それもありますが、一番大きかったのはCLSという方々に出会えたことです。

チャイルドライフペシャリスト(以下CLS)という職業で、医療環境にある子どもや家族に安心して治療を受けられるように精神的なサポートをする専門職なんです。

彼らから子どもの医療環境についていろいろレクチャーを受けました。

CLSさんは病院に属しているスタッフなのでしょうか。

実はCLSはアメリカでしか資格が取れないこともあり、日本には30人、40人ほどしかいないそうで、国内では大きな小児専門病院にしか配属されていないのが現状です。

そのCLSの方々がキワニスドールという真っ白な子どもの人形を使い(無償提供している団体もある:編集部注)、そこに顔や髪の毛などを描き足して、それぞれに工夫して治療や検査の説明を子どもにしている。子どもは大人と違って言葉だけで理解して治療に向き合うことができません。そこで前もって人形などを使って、どういう検査や治療をするのか、ということを説明して不安や怖さをなるべく和らげるんです。

それがプレパレーション。

そうです。ただ、医療行為ではないので決まったやり方や道具があるわけではない。またどの病院にもCLSさんがいるわけでもない。現場の看護師さんたちが日々あれこれ自己流で試行錯誤しながらやっている。自費で百均のアイテムを組み合わせて人形や医療器具を作ったり、自分で絵を描いたり。もちろん絵が得意な方もいればそうでない方もいるわけです。話を聞けば聞くほど、どうにかできないかと・・・。

そもそも医療スタッフのみなさんがとてもお忙しい。本来の業務だけでも手一杯なわけですよね? さらにプレパレーションとなると大変でしょうね。

ええ。しかも現場スタッフ個々のセンスやスキルや“余裕”に頼ってしまっている。

これまでにプレパレーション用のキットなどはなかったのでしょうか。

あることはあるのですが。とても素敵な木の模型だったり外国製だったり。あまりに立派だとナースステーションに飾られたままだったりするんです。勝手に遊んでいいものなのかな?って。また、精巧すぎると現実の現場の機器や環境と違ってしまって、子どもたちが違和感を持ったりすることもあるみたいです。

なるほど。精巧でリアルすぎても難しい。かといって漫画的なデフォルメや省略しすぎていると本来の「医療行為のシミュレーション」という目的を果たせない。

そうなんです。あと、対象となるお子さんの年齢も性別も性格も幅広く、治療や検査の方法もさまざまです。どういうアイテムだと一番いいのか、とても難しいんです。そこで、自分たちで使いやすいプレパレーションツールを作ったらどうかと。医療スタッフさんやCLSさんの現場の声を聞くうちにそういう考えに至ったんです。冒頭にお話ししたチア・アートさんと共同で開発にあたることになりました。

子どもたちが立ち向かう力を引き出す

実際にプレパレーションが 行われるタイミングは治療の直前なのですか?

それは病院や治療、検査の種類によってさまざまみたいです。あまり早くやりすぎて忘れたり印象が弱まったりしてもダメなので。プレパレーションの目的には“不安や怖さを取り除く”といった心理的な面もありますが、現実的な側面も意外に大きくて。治療そのものを左右するというか。

具体的にどういうことでしょうか。

例えばなんの説明もなく手術後に麻酔から醒めたとき、子どもはなんだか分からないと点滴の針を抜いちゃうんです。大人なら「ああ、これは大事なものなんだろう」と頭で理解できることでも・・・。

放射線治療なんかでも、事前にきちんと説明して理解できる子の場合は落ち着いて受けられる可能性があるのに、予防的に鎮静剤を打ったり、そういうのをしないでいいケースもある。

なるほど。治療を受ける彼らも一緒に頑張る、そのための事前説明なんですね。

そうですね。さらに治療が終わったあともその内容を反復したりするんです。注射が終わった後、子どもがお人形に注射をしたりして、反復する場面もあるそうです。

それは、次の治療のため?

というよりは発散の意味合いが強いみたいです。自分がされたこと(頑張ったこと)を相手にもしてみて、受け入れる。そしてより理解するため。理解することで主体的に病気や治療に向き合えるようにする。

遊びの一環として治療の不安を和らげつつ、子どもたちに理解をしてもらうことで共に乗り越えられるようにする。そのためのプレパレーションなんだと思います。CLSの方々や私たちは、よく「プレパレーションで立ち向かう力を引き出す」という言い方をします。(後編へつづく)