実製品を囲みながらの「開発ストーリー」座談会。記者もカンガルーケアを体験

前回の記事で紹介した、低出生体重児※のためのカンガルーケア専用サポートチェア「OyaCoco」。

その開発の陰にはどんなストーリーがあったのでしょうか。

企画・開発をしたTsubaki Projectのメンバーに、開発のきっかけや製品化に際しての試行錯誤や裏話などを話していただきました。

お話をお伺いしたのは岩井さん(経営企画本部バリュークリエイトグループ)、下田平さん(技術開発本部デザイン部)、伊藤さん(経営企画本部バリュークリエイトグループ)、藤野さん(技術開発本部開発部)、片山さん(睡眠研究所)の5名です。

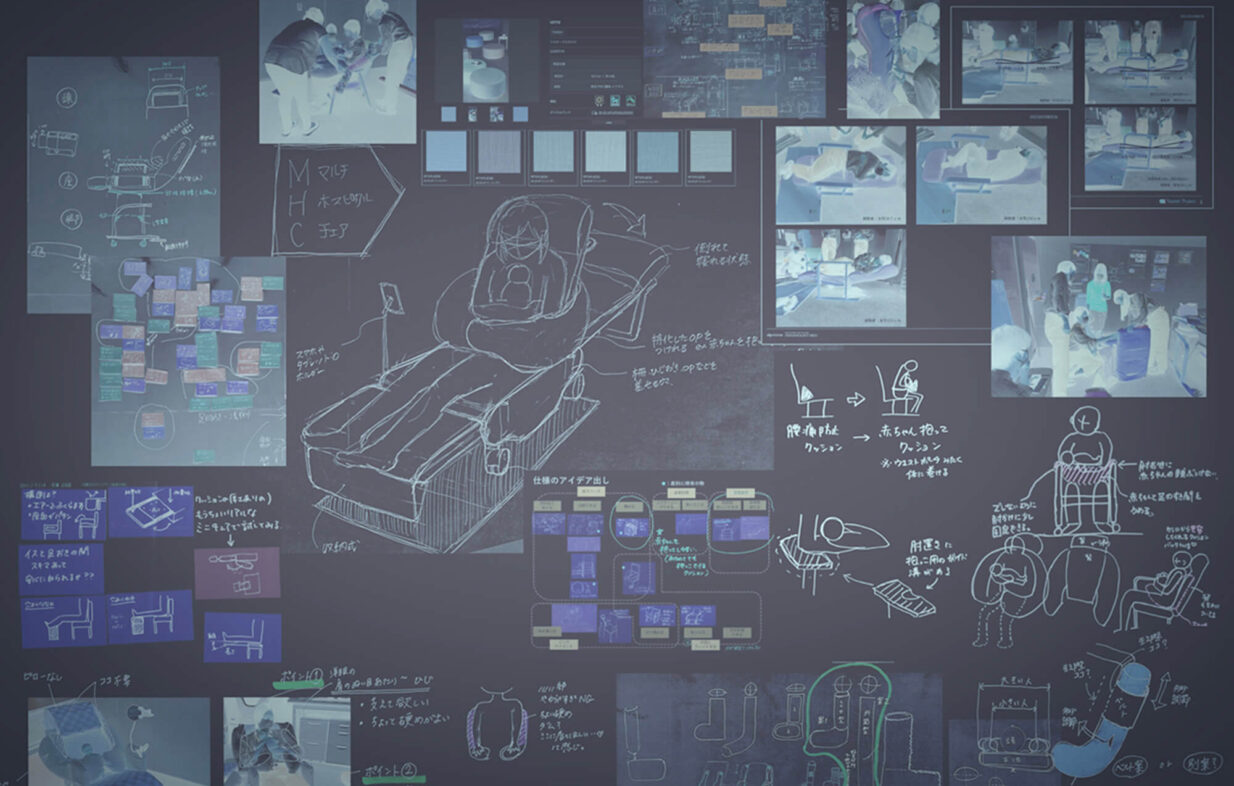

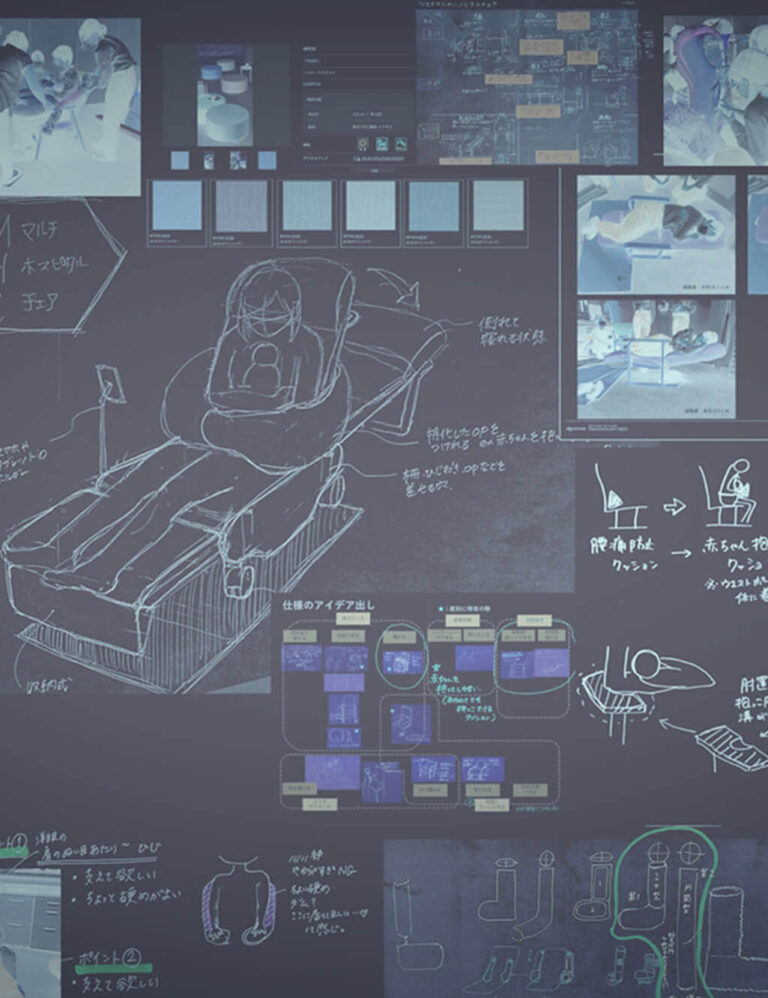

実製品を囲んでの座談会形式で、開発時の資料やスケッチなども見ながら「ああ、こんなこともあったね」「このときは本当に大変だった」と、当時を振り返りながらの楽しい時間となりました。話は尽きず、予定していた時間をあっという間にオーバーしてしまいました。

(開発チーム“Tsubaki Project” の紹介記事はこちら)

また実際に記者もOyaCocoに座って(寝て?)、赤ちゃんに見立てた人形を抱っこしながらカンガルーケアを体験しました。短時間の体験ではありましたが、製品の機能や施されたアイデアを感じられ、またカンガルーケアそのものにも触れられるとても貴重な機会となりました。

記事にするにあたり、メンバーの皆さんそれぞれの発言は、個性や、所属する部署による関わり方のスタンスが重要な場合はお名前を記しましたが、それ以外の開発の経緯や製品の説明などはお名前を割愛いたしました。

※低出生体重児:早産などで2,500g未満で生まれた赤ちゃん。特に1,000g未満の赤ちゃんは超低出生体重児と呼ばれ、OyaCocoは、NICU下で呼吸管理を受けている超低出生体重児へのカンガルーケアをメインの対象ユーザーとしている

※所属はインタビュー時

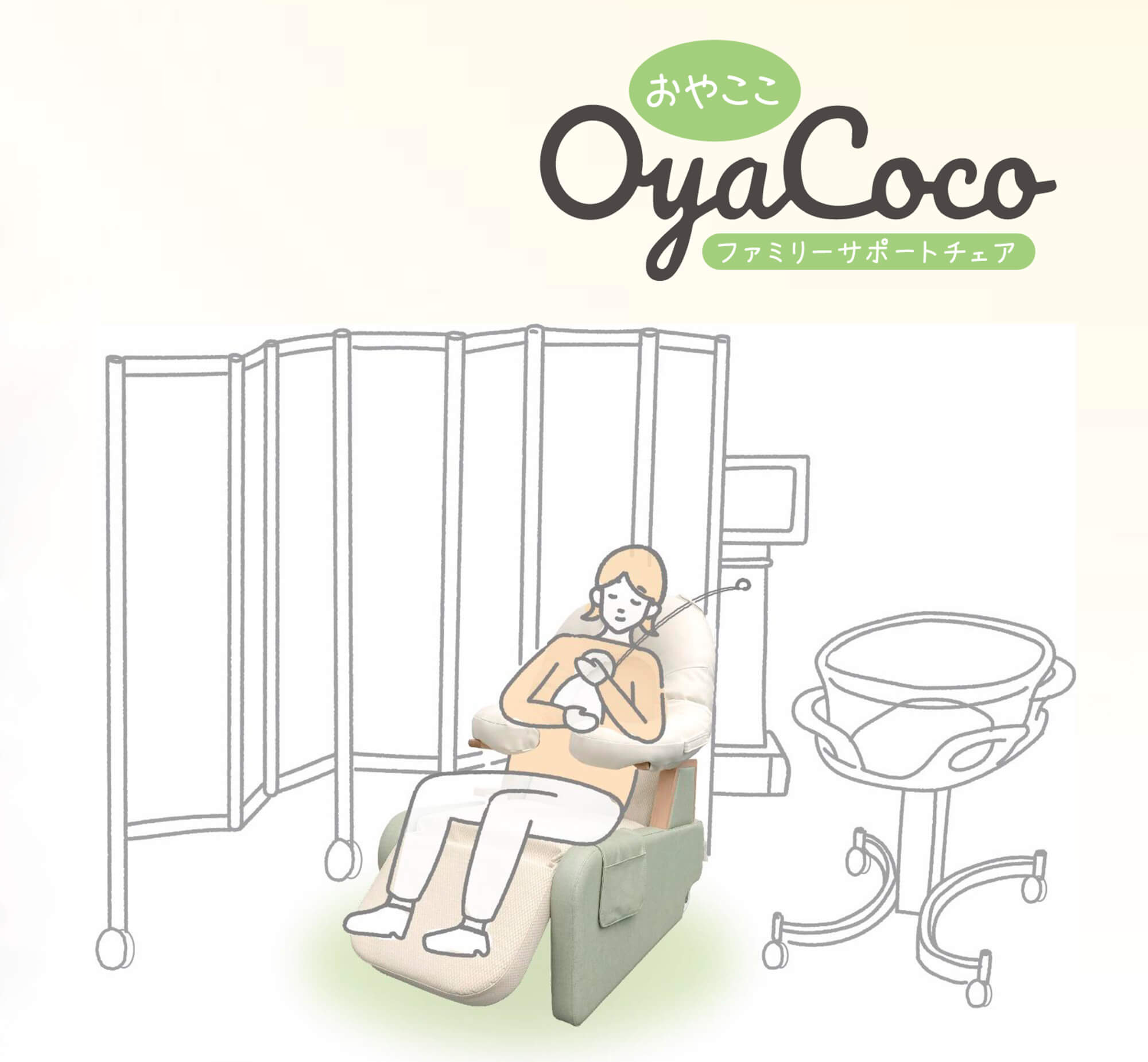

お母さんが座っているのがカンガルーケアのためのチェア「OyaCoco」

左より、岩井さん、藤野さん、片山さん、伊藤さん、下田平さん

「現場で必要とされているんだったら、スモールスタートでやっていいよ」

このOyaCoco(おやここ)は、女性だけで発足した社内プロジェクト “Tsubaki Project” の製品化第二弾ですよね?

そうです。女性目線でなにかできないか? という想いでスタートしたTsubaki Projectですが、第一弾が2016年に発売した授乳チェアHugHug(はぐはぐ)で、このOyaCocoはその次に製品化したプロジェクトです。

Tsubaki Projectとして何度も医療現場の方々にヒアリングをしている中で、いくつか「これは製品としてパラマウントベッドが応えられるかもしれない」「いや、我々こそこれに応えなければ」という課題が見えてきました。そこで前作のHugHug開発がスタートするわけですが、当初は5-6人と本当に人数も少なくて、製品化するまで本当に大変でした。企画から開発・試作・プロモーション含め全部Tsubaki Projectで行うので、同時並行で複数進行みたいなことは不可能でした。

まずはHugHugをちゃんと発売して、では次に何をカタチにしましょうか、という中でこのOyaCocoの企画が固まっていった、という感じです。

そもそも「低出生体重児へのカンガルーケア」に特化した製品を企画しよう、というスタートだったのでしょうか?

このOyaCocoは、NICU(新生児集中治療室)での低出生体重児に対するカンガルーケアをサポートするための製品なのですが、実は当初はもう少し広く考えていました。産科・小児科、そしてNICU・GCU(新生児回復室)と、いろんなところで使えるモノとして当初は企画していました。カンガルーケアはもちろんですが、例えば授乳チェアや入院の付き添い用チェアとしても使えたり。

パラマウントベッドはメーカーですので、まずは「多様なシーンで使える製品の方が数も見込めるし、そういうものじゃないと開発は認めてもらえないかなあ」という考えでした。

ものすごく理解できます(笑)。では、ある時点で「もっと狭い用途にピントを絞ってもいいんじゃないか」というふうに方針が変わったんですか?

そうですね。いろんな用途に対応しようとすると、どこかで妥協が出たり、他では必要のない機能や形状が付いてしまったり、それはそれでコストが上がったりしてしまいます。

「どの使用シーンまでを想定するのか」というのは製品のデザインや開発では重要なポイントなのですが。

学会に出展したのが大きな転機だったと思います。試作品の段階で、新生児成育看護学会に参考出展させていただいて、そこで多くの意見を頂いたんです。その意見を参考に改良して、また次年の同じ学会に、という風に参考出展を3回ほど繰り返しました。さらに学会での出会いをきっかけに、いくつかの医療現場に試作品を持ち込ませてもらってヒアリングしたりしました。

反響はものすごく多くて、「ぜひカンガルーケア用に発売して欲しい」「こういうものが必要なんです」といった声でした。

そんな中、「それだけカンガルーケアの現場で必要とされているんだったら、スモールスタートでもいいからやっていいよ」と、当時の技術本部長が言ってくれたんです。

そこからは“低出生体重児のカンガルーケア” に狙いを絞って一気に、という感じでした。

製品開発、と一口に言いますが、(Tsubaki Projectの)皆さんは、本来の所属でそれぞれの業務があるわけですよね? このOyaCoco開発はその“本業”とは別に行うのですか?

なかなか難しい質問ですね(笑)。基本的には本来の担当業務があって、それとは別に自発的に行っているプロジェクトではあります。とは言っても当然それぞれの所属部署の協力なしにはできない内容でもあるので、関わり方や使う時間・設備なんかはメンバーによっても違ってきます。

(岩井さん:当時デザイン部所属)デザイン部は比較的普段の業務の延長なので、正直にいうとやりにくくはないです(笑)。そもそもある課題に着目してそれを解決したりサポートしたり応えたり、そういう企画や製品を考えることがデザイン業務なので。

(伊藤さん:当時デザイン部所属)少し先の未来を考える、ということが業務として大きなテーマなので、使う頭や手は普段の業務とあまり違いがありません。

(藤野さん:開発部)開発部は……、本来の業務が結構忙しさの波があるので、それとのやりくりが大変でした。私は入社した時にちょうどこのOyaCocoの試作が動き始めたところで、わりとすぐに試作や設計として関わらせてもらいました。入社すぐにモノづくり経験を積むことができたことが、本業である開発業務にもプラスにはたらいています。それも所属部署の理解や協力を得られている理由のひとつになっていると思います。

時間や頭を使うだけでなく、こういう実製品はある段階で実際の資財や設備なんかを使う場面が出てきますよね?

もちろん会社として製品化のGOが出ると、それぞれ本業として関わることができるわけですが、そこまでの企画段階や試作ではどうにかやりくりして進めていました。他の製品開発で余った材料等を譲ってもらって試作したり。いろいろ端材を組み合わせて試作をしていると、(Tsubaki Projectに参加していない)先輩が溶接を手伝ってくれたり、そんなこともありました。

溶接を手伝ってくれたり、そんなこともありました」(中央:藤野さん)

モノを作るということは場所も必要になりますよね? しかもこれだけ大きな製品となるとスペースも取ると思います。 Tsubaki Project専用の部屋があるのですか?

ないです。なので、会議室を取ったり、あとはデザイン部の一角にあった部屋を打ち合わせスペースに変えて、そこで打ち合わせをしたりしつつ、試作をちょっと置いておくスペースを確保したり。

最初は怒られることもあるんですけど。いつもこれ(OyaCoco試作品)一台くらいは置いてありましたね。だんだん言われなくなるんですよ(笑)

では“企画”の段階を経て、会社として製品にしていいよ、という段階になって「製品化を担当する部署」みたいなところへ移管されるんですか? それとも最後までTsubaki Projectとして?

本来はそういう「正規ルート」的なところに移管して発売、というのが理想かも知れませんが、HugHugやこのOyaCocoは最後までTsubaki Projectで面倒を見ています。もちろん製品試験や安全性の部分は品質保証部に手伝ってもらわないと発売できないので、協力してもらっています。Tsubaki Projectに品質保証部のメンバーもいましたのでそこも心強かったです。

(岩井さん)この商品企画自体がオルタナティブというか、いわゆる正規ルートじゃない製品なので、どこまで会社としてそこにリソースを割けるのか……という面もあったとは思います。それに加えて、この製品の状態に近くなるまで企画→開発→試作→改良と、全部Tsubaki Projectでやってきたので、「一番分かっている人間が最後まで仕上げるのが合理的」という判断もあったと思います。

特徴的なU字クッションの開発

では実際の製品について具体的にお伺いしようと思います。まず何といっても目につくのがこのU字型のクッションですね

その名の通り「U字クッション」と呼んでいます。

赤ちゃんを抱っこするお母さん・お父さんの腕を支える重要な機能を担っています。加えて、座った人の首を支えるのも大事な機能なんです。

カンガルーケアは1時間から1時間半くらい行うのですが、お母さん・お父さんはほぼずっと同じ姿勢。その間ずっと首と頭をあずけるので、これが快適じゃないと疲れてしまいます。このデザインに辿り着くまで、形状、硬さ、素材、装着方法なんかはもう本当に数限りなくトライを繰り返しました。

様々な体型のお母さん・お父さんに快適にフィットする

最初からこの「枕」と「アームクッション」が一体の形状だったのですか? とてもユニークですよね

いえ、まずは枕とアームクッションは独立していて、形状も円筒だったりL字だったり、様々な形状や硬さを試しました。お母さんだけでなくお父さんも使用するので、なるべく多くの人にとって快適であることを目指しました。

あとはお母さんや病院のスタッフさんから赤ちゃんがどのくらい見えるといいのかとか、リクライニングの角度によってかかる体圧も変わるからどうサポートすればいいかとか、座ったり立ち上がったりのし易さも考えないとなあ、とか。考えることは山ほどありました。そもそも着脱式のクッションがいいのか、椅子のフレームがどこまで体のサポートを担うのか、とか。みんなでいろんなアイデアを出しました。有望そうなものは実際に作ってみて試して。

その中でこの一体型のU字クッションが出てきました。

資料を見せていただきましたが、本当にいろんな形状や素材を試されていますね。これを見ているだけで時間を忘れます(笑)

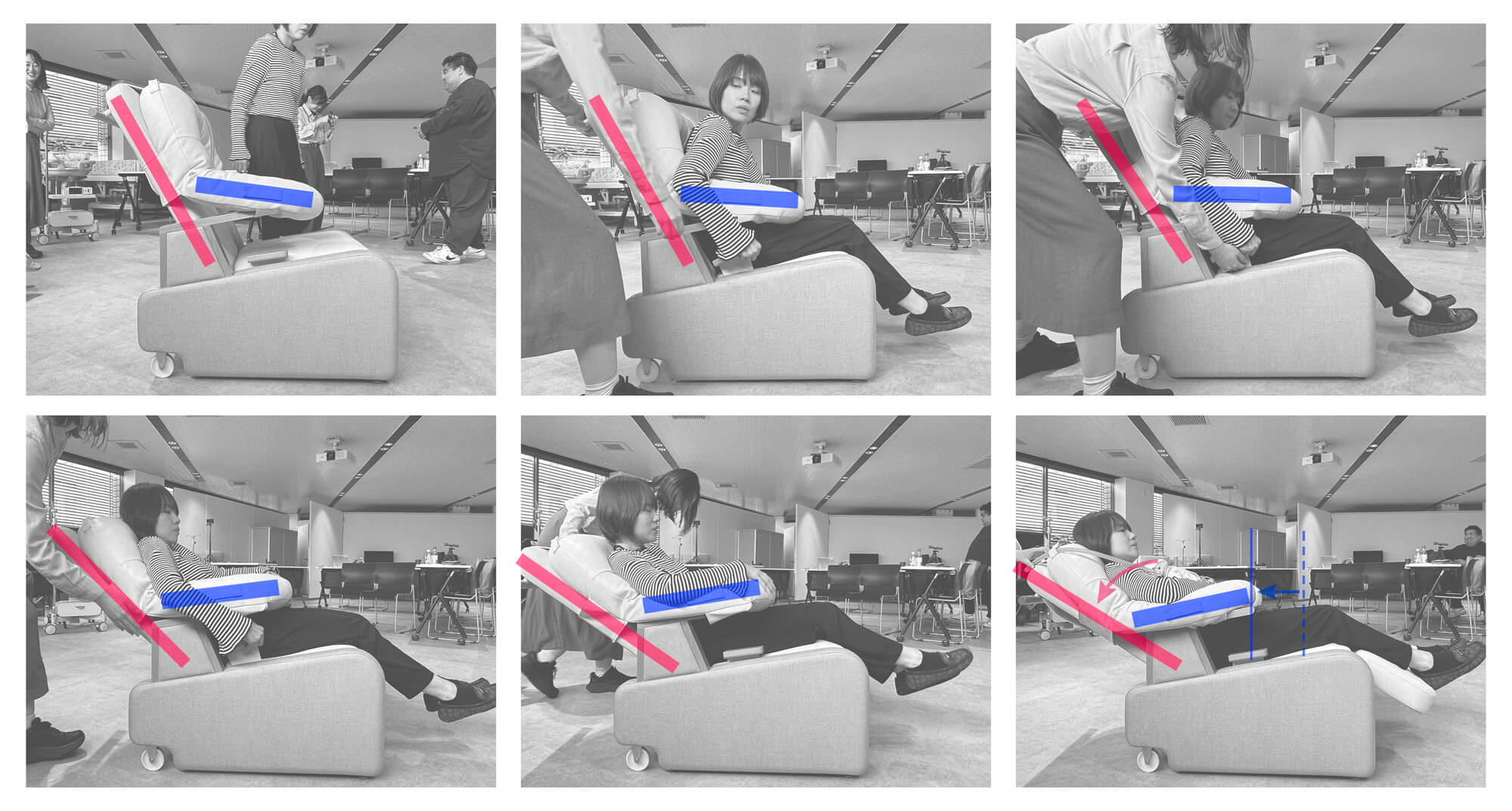

クッション単体としての形状とか硬さもそうなのですが、このOyaCocoチェア本体がリクライニングすることを最初から考えていたので、じゃあ倒した時にクッションの角度はどうなるのか? とか、リクライニングに対してアームは水平のままでいいのか? とか、そういうことも何度もトライしながらブラッシュアップしていきました。

なるほど。もし「枕」と「アームクッション」が別々なら話はシンプルで、枕は背もたれに、アームクッションは椅子のアームレスト(手すり)に付いていればいい。でも、包み込むような快適性を狙って一体型のU字クッションにした場合、背もたれを倒すとクッション全体がリクライニングに付いていってしまう

そうです。クッションのアーム部分まで椅子に固定してしまうと、そもそもリクライニングができない。かといってアーム部分を完全に浮いた状態にすると、ふにゃんと垂れてしまったり位置がズレたりします。何より赤ちゃんを抱っこする腕を支えるというのがそもそもの機能なので、それでは役割を果たさないからアウトなんです。

そうならないように硬いクッションにして形状を崩さないようにすると、こんどは快適じゃなくなってしまう。

つまり、背もたれをリクライニングしてもクッションが最適な角度や位置を保って、背もたれがどの角度でも赤ちゃんを抱く腕をサポートし、かつ長時間包み込むような柔らかい快適性も欲しくて、さらに使う人の体型にもフィットしないといけない。そういう形と留め方を見つける作業……

そうです。もういくつもアイデアを出しては試作して、その繰り返しです。

どういう風に解決したんですか?

椅子の木のアームレストに、輪っかを通すような形でクッションを取り付けています。通しているだけなので前後に自在に動きます。これでリクライニングの動きにアーム部分が追随するようにしています。

U字クッション自体は椅子の背もたれに同じくループ状の部材で取り付けます。こちらは高さ位置を決めたら面ファスナーで固定できるようにしています(下図参照)。

クッションに取り付けられたループ状の部分を通すことで取り付ける

なるほど、スマートな解決方法ですね

椅子側のアームレストの形状も同時に試行錯誤を重ねました。最初はパイプ状の丸い断面だったんですが、それだとクッションの腕が回転して内側や外側にずり落ちてしまうので、最終的に平面を設けた形状にしているんです。これも何度も断面や長さや素材を検討しては試作して、の繰り返しでした。アームレストが大きければ当然安定しますが、チェア全体の幅も抑えたかったし(後述)、クッションの脱着も難しくしたくなかったので。

このU字クッションの椅子本体への留め方って、一度見れば誰でも取り付けや取り外しが出来るんですね。そこも凄いと思いました

「クッションが取り外しやすい」というのは、前作HugHugの時から譲らないでいる特徴です。いつも清潔にしていたい、という想いは現場のみなさん誰しもが持っているので、手入れのしやすさは常に考えてデザインをしています。

なるほど

素材ももちろんそこを考慮して選定しています。汚れにくく、医療機関で使用される消毒剤、アルコールだけでなく次亜塩素酸ナトリウムでも拭けるビニールレザーを採用しています。一般的なチェアは次亜塩素酸ナトリウムが使用不可である場合が多いんです。

なのにカタログにはあれこれ素敵な色や組み合わせが選べるようになっている。少し驚きました。

使うお母さんやお父さん、赤ちゃんからすればこのOyaCocoは“家具”なので、そこは相当気を使っています。何より開発している私たちが欲しい、と思える品質や見た目になっていないと。

OyaCocoからすごく優しい雰囲気を受けるのはそういうことを大事にしているからなんですね

「NICUって病院の奥にあるんです」 - 低出生体重児のカンガルーケア専用チェア OyaCoco(おやここ)開発者インタビュー(その2)- へつづく