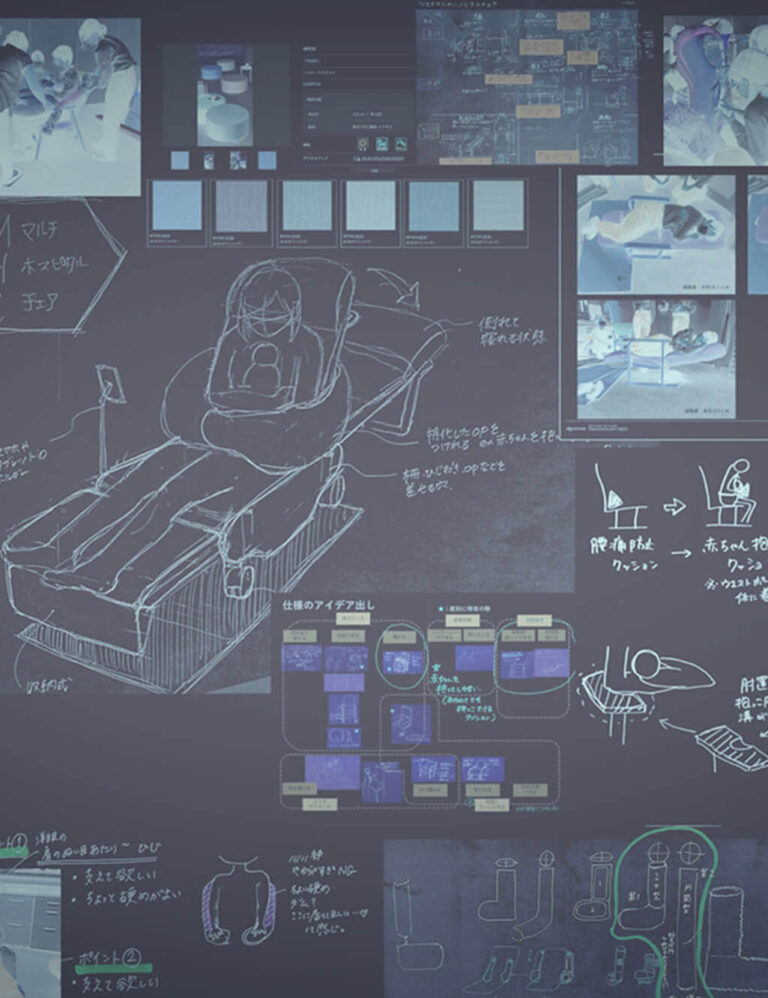

“とびだす絵本” のアイデア

前回は開発に至った経緯、特に「なぜデザイナーがプレパレーションツールを開発したのか」についてお伺いしました。後編では、そのデザイナーならではの視点や発見などについてさらにお話をお伺いできればと思います。

まず、デザインについて。どういうトーンやタッチにするのか、相当悩まれたと思います。

じつはイラストなのか、既存のプレパレーションツールにあるような3次元の人形や模型なのか、というところから考え始めました。そもそも子どもたちはどういうものだと遊んでくれるのか。そして重要なのは持ち運びや後片付けの問題。前回も言いましたがチャイルドライフスペシャリスト(CLS、前編参照)さんとの出会いが重要でした。CLSさんにレクチャーしていただいた現実の医療現場の状況を考えると、病室や待合室、廊下などどこでも気軽に使えてしかも後片付けがしやすいことがすごく大事だと感じました。理想は看護師さんや医療スタッフだけじゃなく、たとえば子どもたち自身や親御さんとか付き添いの方だけでも扱える、そういうツールです。かといって平面的なイラストのつくりだと子どもがイメージしにくい。3-7歳くらいのお子さんだと、2Dよりも3Dの方が理解しやすいみたいです。もう少し上になると、平面的な説明でも自分で想像して理解できるようになるとお聞きしました。

そこで、とびだす絵本のアイデアが生まれた。

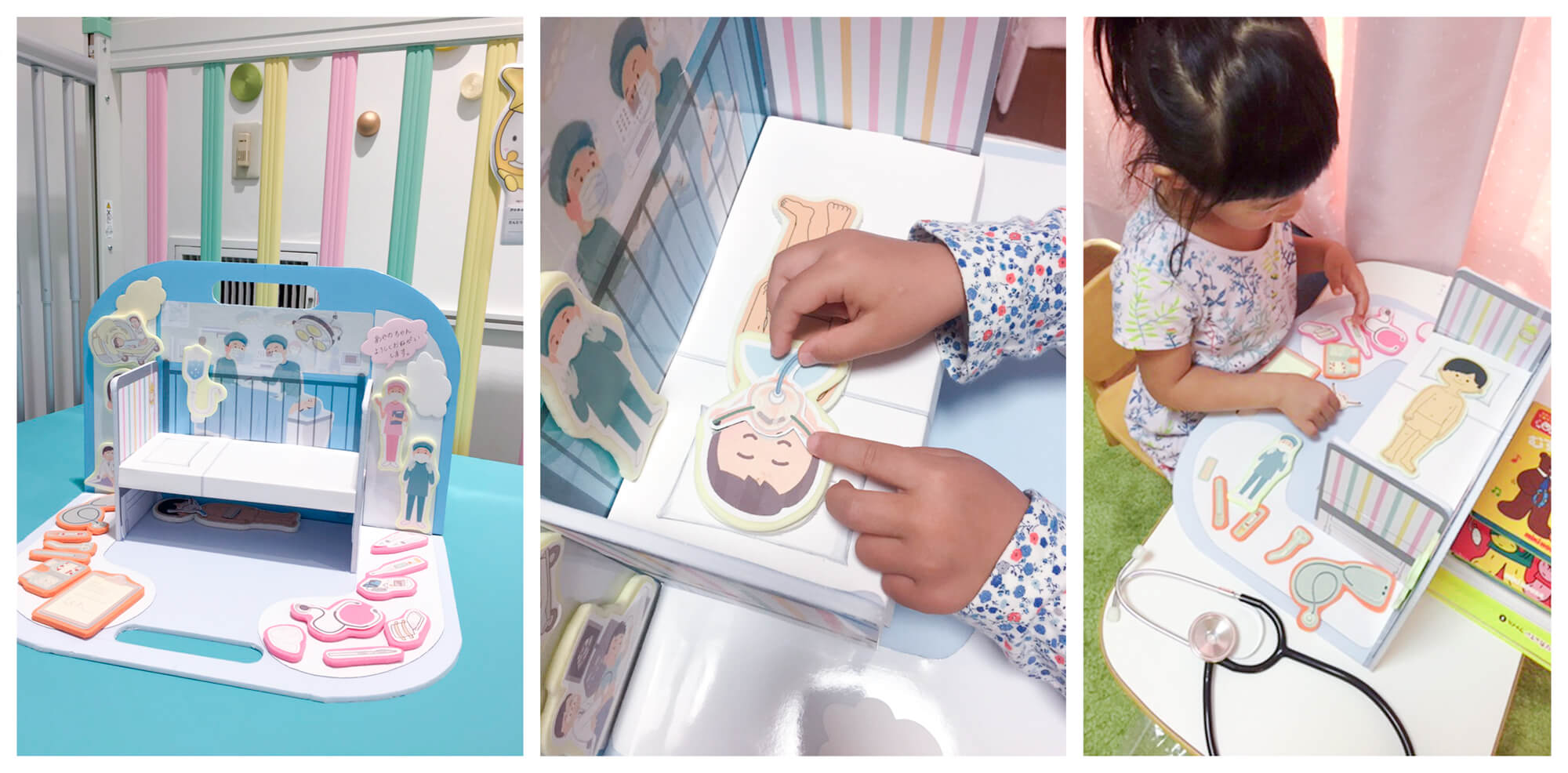

そうです。開くと立体になって診察や治療のイメージがしやすくて、しかもパタンと閉じれば持ち運びが楽。これだ!と。

実際にとびだす絵本を作られている協力会社を探して、背景(空間の舞台)を試作してもらいました。一品ものの貴重な試作品です(笑)。最終的にはA3サイズの2つ折りで、使わない時は絵本のように薄くなるので収納にも困らないようにしています。

診察や治療などの背景空間はとびだす絵本方式でいくとして、次にパーツアイテム作りです。医療機器や患者役の人形など、実際に組み合わせてプレパレーションをするためのアイテム。もう数というか候補が多すぎてキリがなかったので、まずはフリー素材のイラストをベースにいろいろアイテムを試作して、それを持って現場の方々の意見を聞いたりしました。私たちだけでは優先順位もつけられないので。

それは実際の病院で?

そうです。「このアイテムはあると助かる」とか「これは現場にあるもので手作りできるから、後回しでもいいよ」とか、現場の方の意見はすごく参考になりました。

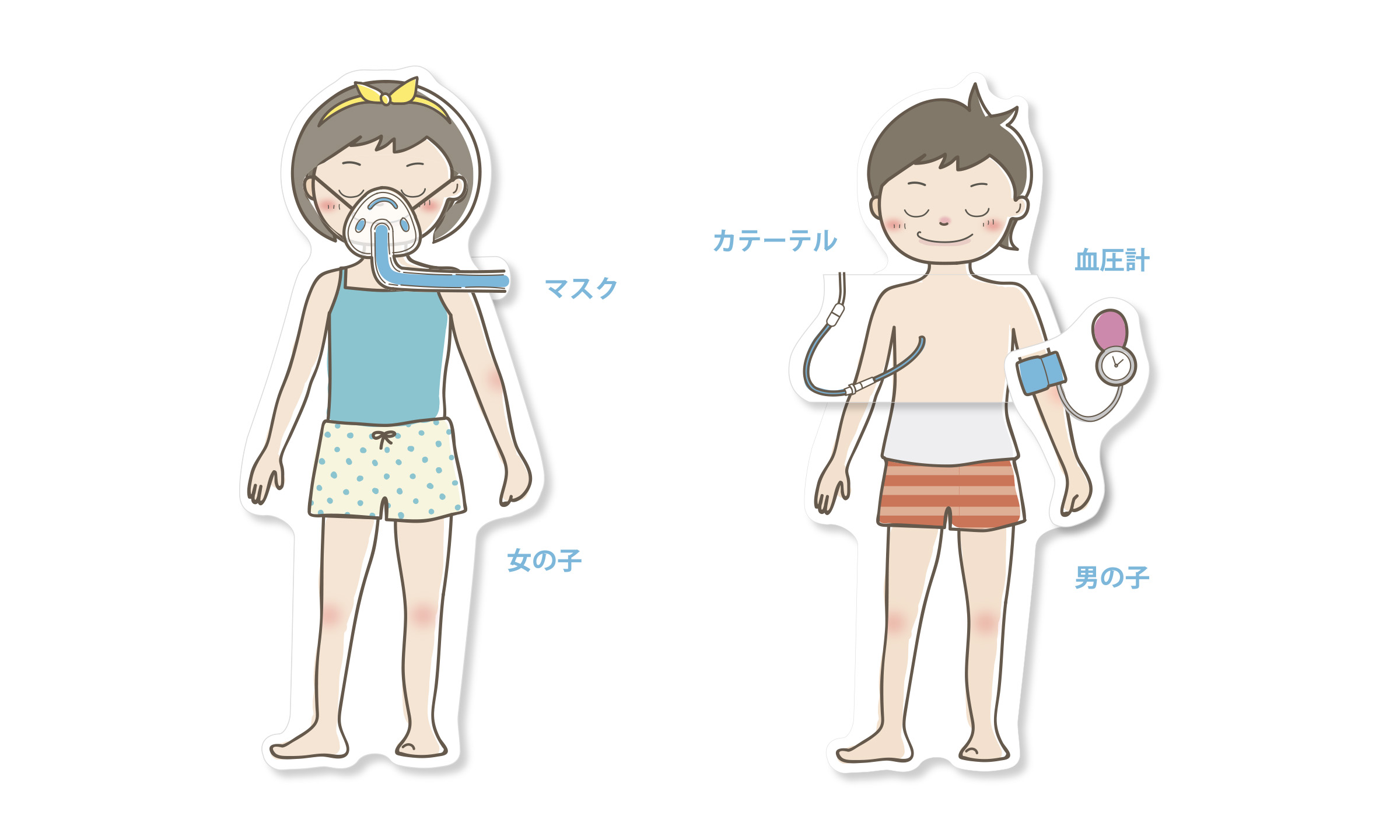

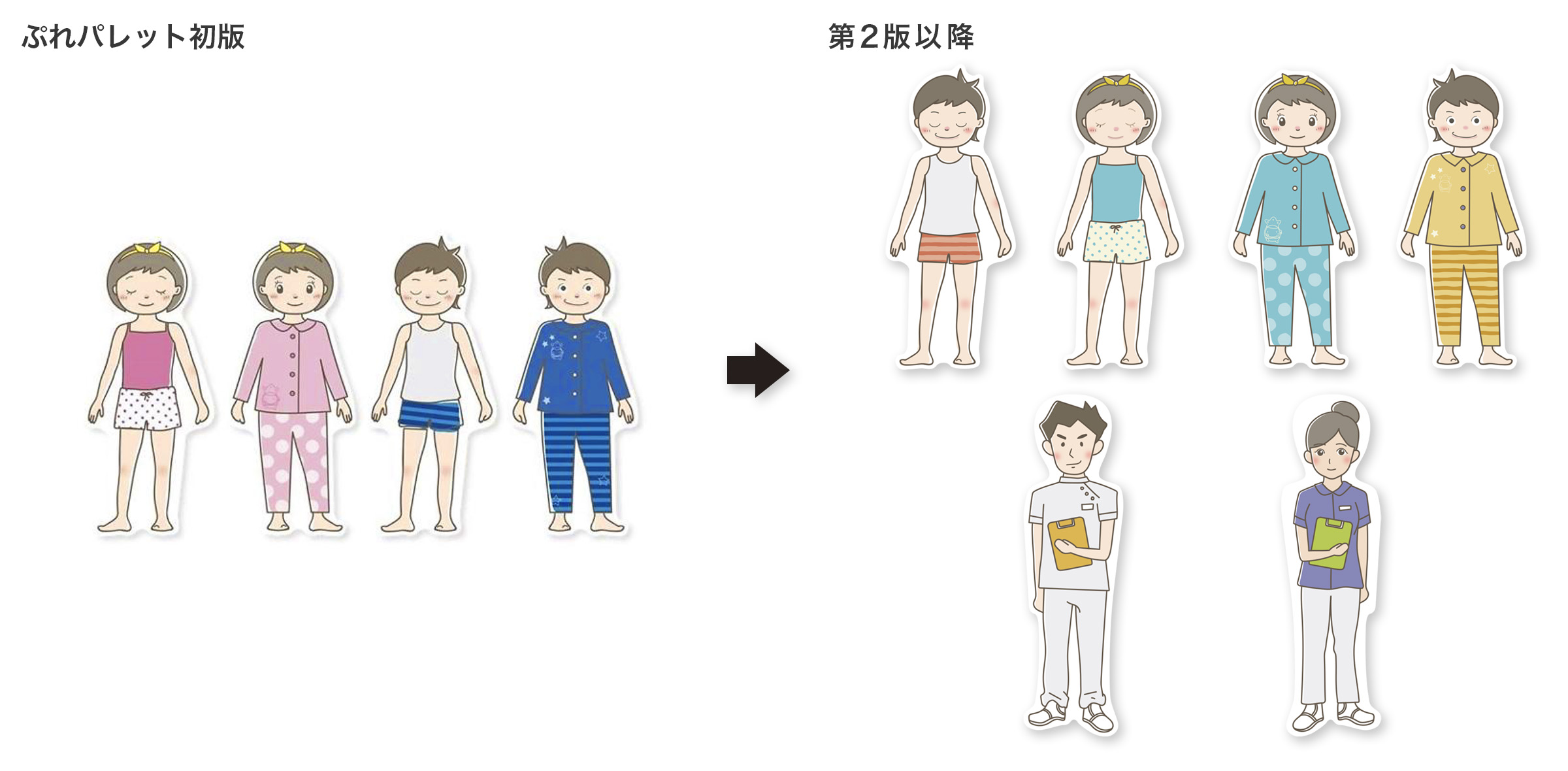

完成版では医療アイテム14種類、はめ込みで替えられる背景が3種類、男の子/女の子それぞれ下着姿とパジャマ姿の人形、さらに最新版では男女の看護師さんの人形も加わったセットになっています。

マスクのゴムは描いておいて!

アイテム選定以外にも、デザインする上で参考になった声はありますか?

もちろんたくさんあります。前回お話しした「リアルで精巧すぎると、現実の機器や環境と違ってしまって子どもたちが違和感を持つ」というのは一番大きかったですね。

あと、具体的なこともたくさん指摘していただきました。例えばリアルすぎたら違和感がある、でも省略をどこまですればいいのか、その落とし所が難しくて。アイテムの中にこういうマスク(下写真)があるんですが、この耳のゴム紐を省略したら「ゴムは描いておいて! 麻酔から目を覚ました時に、このゴムの説明を事前にしておかないとパニックになって外してしまう子がいる」と言われました。こういうのはまさに、自分たちの想像だけでは気づけなかった点です。

なるほど。ではもう少しデザインについてお伺いします。こういうトーンというかタッチはどうやって決めていかれたのでしょうか?

これはもう実際に絵本だけの本屋さんに行って片っ端から絵を見たり。もう本当にいろいろリサーチしました(笑)。

何等身がいいのか、目の大きさは? とか。今回は対象が3〜7歳くらいのお子さんで意外に幅広くて、なるべく違和感なくどの子にも受け入れられるように相当工夫をしました。あとは試作して実際に現場で使ってもらって修正して、の繰り返しです。

初版とそれ以降では、服装が違いますね。

そうですね。初版は女の子は赤系、男の子は青系にしていたのですが、第2版が出る、というタイミングでカラーを変更させてもらいました。ジェンダーレスを意識したカラーリングに変えています。実は同じタイミングで「看護師人形」も追加しました。現場からの要望が多かったんです。実際に初版を出して、幅広く医療機関で使ってもらえたからこその改良点でした。(「ぷれパレット」は医療関係者に無料配布されている。詳しくはこちら)

2025年4月現在の最新は第3版。

様々なハードルを乗り越えてリリース!

現場で見てもらって、という話が何度か出てきていますが、現実の医療現場、しかも対象がお子さんとなると気を遣われることや手続きなど、相当大変だったのではないでしょうか?

大変でしたが、そこはCLSさんや、共同開発のチア・アートさんの協力も大きかったです。つくばメディカルセンターや国立成育医療研究センターで実証実験を行わせていただきました。当然審査は厳しかったですが、いろんな申請やプレゼンテーションを経て実現しました。

学会にも顔を出させてもらうことができました。日本小児看護学会が札幌であったのですが、会場のブースに参考出品として出させてもらい、たくさんの医療スタッフの方々に見ていただきました。口頭だけでなくアンケートを取ったり。そこでいただいた意見も相当参考になっています。

具体的には?

まずはデザインのこと。可愛すぎてもだめ、とか。あとは実際にそれぞれのプレパレーションのやり方などを聞きました。どういうタイミングで行っているか、小さい子だと本当に直前にやるんですよ、などです。けっこう(看護師など医療スタッフが)自費でアイテムを作って説明しているケースなどもあって、そういう苦労話や工夫している点なども聞けました。

いろんな機会に恵まれて、現場の方の声を聞きながら何度もトライして形にできたのは本当によかったと思います。

モックアップ(試作品)の写真を見せていただきましたが、ちゃんと曲線で切り抜かれている! もちろんこれは手作りですよね?

お気づきいただけましたか(笑)。角が危ないという意味もありますが、イラストに沿っていない四角い切り抜きだと子どもが違和感を持ってしまうと思うんです。がんばって曲線で切り抜いていました。

前回のお話だと当初は産学連携的なプロジェクト、どちらかというとワークショップ的なスタートで、いわゆる正規のパラマウントベッド商品開発ルートではなかったように思います。社内的にはどういうプロセスを経てリリースの承認を経たのでしょうか? 話せる範囲で結構ですので(笑)

あまり具体的にどう、とは言いにくいのですが、ずっと順風満帆だった!とは言えないですね(笑)。何より私たち(下田平さん、伊藤さん)としては、売り物にしたくない、という想いが強くなっていましたので。

現在、医療関係者に向けて無償配布されていますよね? メーカーとしては異例だと思います。

なので、少しずつ賛同の輪を広げて行った感じです。上司に相談しつつ「まずここまではやっていいよ」とか、そういう段階を踏んで。上司の理解は相当大きかったです。そこから役員プレゼンをしたり社内で展示会をしたりして、賛同してくれる人、応援してくれる人が増えて行った感じです。

運も良かったと思います。ちょうどSDGsの波に乗ることができて、そういう文脈で進められたのと、あとは小児系専門の営業メンバーが後押ししてくれるようになったのが心強かったです。当時は小児系専門の営業があったので、そこがドアノック商材として使えるんじゃないか?って乗ってくださったんです。これを持って現場に話をしに行こうかな?と。

本当に社内外のたくさんの方々の協力のおかげでリリース、しかも無償配布という形をとることができたと思っています。

この無償配布のしくみもグループ会社の方々のおかげで。「ぷれパレット」が欲しい方は申し込みフォームから医療機関名などを入れて申し込んでいただくんですが、パラテクノというパラマウントの関連会社に自動送信されるシステムで、そのコールセンターの方が先方の病院名を確認して1部ずつ梱包して発送してくれています。これは良い取り組みだから、というご理解のもとに快く引き受けて下さったんです。本当に感謝しています。

だれでも「使いやすい」製品デザイン

そうやって初版が完成するわけですが、完成した「ぷれパレット」のデザインについて、工夫した点などをもう少しお聞かせください。

まずは畳むと一枚のボード状になり、持ち手もつけていますので片手で他の何かと一緒にどこでも持ち運べます。そして開くとすぐに「遊べ」ます。忙しい医療スタッフだけでなく、子どもたち自身や保護者の方でも簡単に使えるようになったと思います。こうやってパッケージにして、しかも背景ボードを丈夫に作っておくと、本当にどこでも使えるんです。狭い場所や膝の上、あるいはベッドの上でも。そこは相当頑張りました。

そして、片付けが簡単なこと。実はこういうツールやおもちゃって片付けが大変なんですよね。少しでもそこを楽しく簡単にできるように工夫をしています。

たとえば?

たくさんある人形パーツは全てベッドの中にしまえるんです。無くさないしこういう仕掛けって楽しいですよね。

医療アイテムなどのパーツは、こうやってジグソーパズルみたいに背景ボードの穴にぴったりハマるようにしてあります。もちろん取りやすいように指が入る部分を設けて。使う時はここからパーツを外して、しまう時はその「跡地」にピッタリ収納。穴にもそれぞれ違う色を塗って区別がつくようにし、言葉で「マスク」などパーツ名が書いてあります。パーツ名だけじゃなくイラストも同時に描いて。急いで片付けたい時、こういうちょっとしたことが大事なんです。

本当だ。「カテーテル」っていきなり言われても戸惑うけど、イラストがあると直感的に分かります。

そうなんです。扱うのは医療スタッフだけじゃないのでそこは気を使いました。これなら親御さんでもすぐに分かる。

実は日本のお子さんだけが医療を受けるわけではないので「英語でも書いて欲しい」という要望もありました。パーツ名は色とイラストで分かると思うので今は日本語だけですが、タイトルには英語を追加しています。版を重ねるごとに少しずつ改良をしているのですが、第2版のときに英語タイトルを追加しました。本当にいろんな人に気軽に使って欲しいと思います。

(左上、左下)アイテムのパーツを取り外した「跡地」は色とパーツ名、イラストで何が入っていたのか分かるようになっている。

(右上)ベッドの中に人形パーツをしまう工夫。(右下)折り畳んだ「ぷれパレット」。A3の大きさに収まる。

将来的にはVRも!?

最後に、今後の展開やさらなる改良点などありますでしょうか?

もちろんご要望がある限り増刷してお届けしたいですね。そのたびにわがまま言わせてもらって細かい点は修正していくんだと思います(笑)。

実は将来的には必ずしもこの媒体にこだわる必要はないと思っています。データだけをお配りしてもいいし、映像やゲーム的な可能性もあります。第一の目的は子どもたちが治療や診察の手順を事前に知って、不安が軽減したり頑張ろうって思えることなので。例えばVRなんかもアリだと思います。実際に院内事前ツアーをVRでやっている病院もあるんですよ。ぜひ「ぷれパレットVR版」も考えてみたいですね。